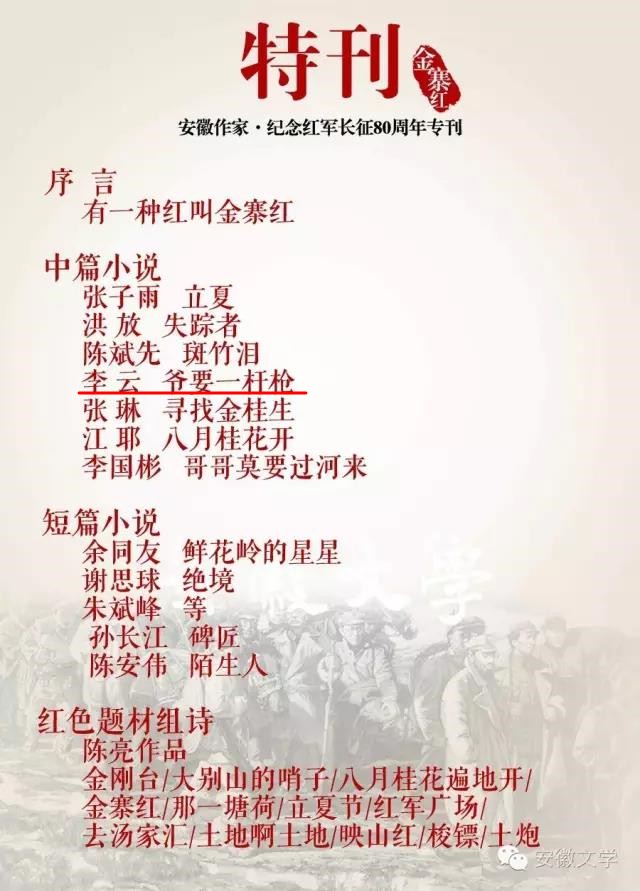

发布时间:2020-09-17 来源:安徽省作家协会公众号 作者:李云

爷要一杆枪

李云

爷说:男人生来胯下就有杆枪,那是祖上给的,不算啥。长成五尺汉子了,自己就该肩上扛上一杆枪。

爷说:有了肩上的枪,才能保护老婆孩子,才能保护土地庄稼。

爷还说:有了肩上的枪,才能护住胯下的那杆枪。

爷说这些糙话时,他已是十八岁青杆汉子,那年是民国十八年,还没到喝立夏酒的初春,也是鄂豫皖三省刚刚“闹红”的时辰。

爷说过让金家寨老人记到至今的许多粗话。

金家寨没被大水淹成梅山水库时,爷的许多警言绝句似的话语被码头客们四处传扬,使许多皖西客、湖北佬、河南汉子都知道爷的大号——金家寨的山虎。

爷就是后来的红军战士——廖山虎。

一

听老人们说山虎和枪有缘。

说他抓周时,在琳琅满目的礼品盒里没有去抓糖果、毛笔和算盘,却伸手抓的是一支木头玩具枪,山虎的老舅教书匠吴子轩见状就停下夹肉的竹筷,顿了顿,用深凹在眉峰下的目光打量这虎头虎脑的娃,说了一句让山虎爹犯愁的话:“这娃是行武的料。”说完一昂一脖子把“漆家十里香”土烧酒一杯饮尽。

山虎爹嘟噜了一句:“好男不当兵,好铁不打钉,当兵有辱我廖家门风,他舅你看我七房单守他一个男娃,这兵荒马乱之年,有个闪失,不绝户了?再说了,他当兵了俺家里这六亩薄田谁来种,这廖家门头子谁来顶?”山虎爹一摇手说:“不行,得重抓。”

吴子轩斜了一眼姐夫说了句:“还兴抓两次的?方圆两百里有这规距吗?这是命!你看你出息样儿,这世道当兵我看没有什么不好,最起码不受人家欺负。”

“我不管什么规距不规距,就得重抓。”山虎爹执拗着。

第二次抓周,山虎娃还是抓的那支木头枪,并且抓住了就不放手,像焊在手上了。山虎爹去夺时,山虎胯下的小水枪,呲了他爹一脸尿。

吴子轩看着哈哈大笑起来。他看到山虎那胯下的肉枪,暗道“是条汉子”。当然,吴子轩只是教书先生,不是算命先生,他不知道山虎后来会缩阳。

长大后的山虎说:是汉子一定要有一杆枪是有原由的,他被漆家三少爷漆龙用枪打伤后,就发誓要弄到一杆枪去报仇。

按说漆家三少本不该和小户人家廖山虎有什么过节,犯不着。

漆家是金家寨头号大户,有千亩良田和万亩山场,酒坊、商铺、当铺、油坊从金家寨、商南城到安庆、芜湖、扬州、武汉等地有几十家分店分号。漆家三位少爷也个个都是有头有脸的人物,有在天津卫当师长的,有在武汉城开洋行的,留在家里的是漆家老爷子和他的三少爷漆龙,这漆龙更是一脚踏三省赫赫有名的爷,他招兵买马弄了个民团,整天里爱提溜着马鞭,带着三五马弁踱在街上,像在巡视自己的城邑。他看上去清秀斯文,浑身却冒着一股邪邪的蛮横气。

平日里廖山虎这个山里伢子根本是见不到漆家三少的,怎么就结下梁子了?这不是鬼闹的,世上本没鬼,是人找的。这事说来怨吴家五丫头辫子。辫子是山虎的五表妹,对!就是吴子轩的五朵金花之一,她最小的女儿。

辫子长的俊俏,比她四个姐姐还好看。她四个姐都是皖西出了名的美人,金家寨有句俗语“斑竹园里无湘女,吴家五女赛贵妃”,还有句浑话“看一眼漆家大院你或许记不得,望一次吴家王五女你肯定忘不得”,说的就是吴家五朵金花长的出众。吴子轩没儿,送出门四个闺女后,心里就空荡荡的,过去满眼吱吱喳喳的翠鸟飞走后,他觉得该垒个巢,引一个鸟住进来,不然自己这只老家雀死都没人知道,就起了心思要招山虎为上门女婿,把辫子许给山虎了。这是亲上加亲的事,那年头表兄妹通婚正常,就跟过年放炮、杀年猪一样平常得很。

辫子和山虎都知道大人说的这桩亲事,心里头都如拌了蜜似的甜滋滋的,只是再见面就有点不自然,也少了话,大多时辫子是跟山虎娘在一起说着悄悄话儿。

两家说好年底收完庄稼就把他俩婚事办了。这是这个冬天最暖和的一句许诺,也把山虎的美好憧憬给点燃了。

冬天这只狗还没被春天那枝青竹杆撵走时,山虎就赤脚去泥塘挖塘泥,挑到自家田里沤肥,他想一开春就把稻谷撒下去,让稻苗早点长出来,他的这般举动,引来邻居家的大旺的讥笑。

“山虎你是盼着早下稻谷,早收成,好娶辫子吧?”大旺和山虎同岁,因家穷,至今还没媒婆帮他提亲呢。

“我娶你妹子!”山虎心思被大旺说破了,恼了,虎着脸说。

邻居家的大旺就砸过来一团干牛粪饼,回敬了一句:“我妹子是你姐。”

接下来,两个青年自然开始了一场捣皮拳头“游戏”。

他俩一闹,引来了两家的一只黑土狗和一只黄土狗在旁边转着圈儿的狂吠不止,仿佛是为他俩劝架,又好像擂鼓助威加油呐喊。它俩的狂叫惊了老柳树上的一群灰喜雀扑哧哧的飞向不远处的竹林里。

吴子轩踱着方步走过来,也不拉架,摇摇头,对拉架的姐夫说:“孩子们皮痒痒,生虱子了,随他们扯去,不要拉他们。”

说完在山虎爹埋怨的目光中径直出了村口,也出奇,他俩也停了手,相互瞪了眼,各自干自己的农活去了。山上吹过来是一股渐暖的风。

二

后来老人们说,山虎和辫子出事是有兆头的,说山虎领着辫子出村口时,有只乌鸦一泡屎滴在山虎的新蓝棉袄上。也有老人们说:不怨鸟,就怨辫子不该在商行唱淮调,唱淮调不该唱得那么好。更有老人们说:说一千道一万,他俩打初就不该去金家寨逛庙会。

逛金家寨正月十五庙会,是当地风俗,由于金家寨地处皖鄂豫三省接壤处,是重镇码头,这正月十五庙会历来是人们最热闹的去处,往年辫子都是姐姐领着去城里,这一年她被山虎领着去的。

山虎出门前,爹给他一块大洋,娘又悄悄塞来一块,还叮咛道:“记住给辫子买一块扬州府产的锡盒的双面镜,要到西凤祥商行去买,你妹辫子喜欢那镜,她四个姐姐都有,她不少念叨过。”

山虎嗯了一声,就顶着正月十五的阳光出了门,那阳光如几千条小细柳轻轻抽过了全身,痒酥酥的,更像十五条小狗舔过脚心一样。麻麻的,他身轻如燕有种跃跃欲飞的感觉,舒坦得很。

村口老槐树下,辫子站在那里好像一株盛开的梅树,挺拔、幽香、美艳。她穿着对襟的桃红色小袄,下身是藏青蓝的棉裤,挽个碎花包斜倚在树干,水灵灵的目光望着大步走来的山虎荡漾着幸福的甜笑。

山虎看到辫子深情地望着自己,竟然有点忸怩起来,“俺们走腿赶路进城。”说完就跨步走在前面,辫子小媳妇似的跟在后面。

就在这时,村口弯拱石桥下,大旺突然喊了起来:“小两口,手拉手,出村口,逛个城,亲个嘴,生个娃儿回!”

山虎站在桥上瞪了他一眼:“你不喊会哑巴,我回头再找你算账。”

大旺却照样戏闹并领着几个屁大的孩子继续大声喊,唱山歌一样,史河的水被他们一喊,仿佛激荡起来,水流得更欢快,捎着童谣流向远方。

村民们听到这童谣似的乡村俚语纷纷望过来,发出哄笑,于是又有年轻伢子也跟着喊起来。

辫子一见这阵势涨红了脸,咬着一口银牙气得骂道:“你们一群死伢子,看我得闲拿针缝了你们的嘴。”

山虎拉着她手说:“俺们跑吧。”说完拽着辫子跑向去金家寨的官道,把一阵阵笑声甩在了身后,此时,他俩多像早春衔泥的燕子成双成对地飞着。

很多年以后,村口的老槐树仍然记得这一天,老槐树上栖息的鸟儿们也记得这一景,因为,这两位青年男女从此再也没回过村,这对燕子没有衔泥回来,更没有垒巢生子,人生就是这样无常。

或许,真的该当要出事。

当山虎和辫子踏进西凤祥商行时,堂里一口停了十多天的大座钟,当当地响了十一声,钟的指针指向的十一时四十五分,这是午时三刻的点。

听说这座钟是从德国进口的,大座钟高约二米,印花镜面,钟摆和钟座鎏金嵌五色宝石,是西凤祥商行镇堂之物,每隔一个时辰就会清脆鸣响,那声响能传半条街,而且每次钟鸣时都会从钟里走出半尺高的一群小仙女偶像跳起舞来,甚是奇特,引得金家寨和商南城人排队来看这西洋镜。据说这钟要二百多个大洋,乖乖,那得值十多亩地的价钱,山虎爹看过后曾咂咂嘴。但这几天大钟却不走了,从南京请来一个洋人也没有修好,那洋人丧气地回南京,并说:“奇了怪,没坏呀,怎么就是不走了?”

当山虎和辫子兴致勃勃地跨进大堂时,这钟却莫明其妙地响了,只是响得不是好时辰,是个凶兆,午时三刻是杀人天。

山虎和辫子看完了那群小仙女偶像跳完一曲舞退到钟座里隐身后,就满意的来到柜台前挑选双面镜子。他俩都说赶对了时候,不然又要等上一个时辰才能见到小仙女们。

辫子执镜照着自己时,镜子的那个女子真的很美,镜子里面的女子是自己吗?辫子仿佛一下不认识了,一双丹凤眼,宽扁光洁的额头,挺直鼻梁悬胆似的,红殷殷的唇吻,还有那满头的油亮亮发际,她认为镜子里辫子是别人才对,或者是月份牌上的美人才是。

“娘啊,这是我吗?”辫子自言自语地说,“丑死人了。”

正在掏钱的山虎接了一句:“不是辫子,还会是大旺?”说完也看了看辫子一眼:“是你,错了让店里赔我一个。”

“死样子”,辫子嗔怪。辫子看到镜子里的自己和山虎都脸红起来,她仿佛看到拜堂那个时刻,不由得就哼哼起她喜爱的淮调来。她黄鹂似的歌声,让原本热闹的商行,一下静了下来,不少人噤下声,侧目望过来。

这时,从二楼木梯子走下一位爷,也驻了步,居高临下地打量这个山妹子,他就是漆家三少漆龙。

漆龙长着一张清瘦白皙的脸,唇上是修剪整齐的八字短胡,他上身穿一件黄牛皮夹克,下身粗呢马裤,脚蹬一双鹿皮色皮靴,斜挎着枪带,左胯上是一个露出红缨的栗色枪盒,他左手推了推金丝边眼镜,右手弹了弹烟灰,大步地走向辫子。

山虎没有注意漆龙的到来,只是和商行伙计在讨价还价。

“不用付钱,这枚镜子,算俺送给这位姑娘了。”漆龙瘦削的脸上浮着浅浅的笑意,吐着一口烟,淡淡地说,口气挺温和。

山虎转过身来打量着廖家三少,皱起眉头回了一句:“凭什么要你付账,你欠我的吗?我又不认识你。”山虎很讨厌那口烟飘在辫子的脸上,

辫子停住哼唱淮调,轻咳了两声,大概是被那口烟呛了。

“笑话,爷怎会欠你的,只是这位姑娘刚才唱的那歌我爱听,再唱一段怎么样,这店里东西你可以随便拿,这店是我漆家开的,哈哈。”漆龙落座在店伙计搬来的青檀木官帽椅上,他的穿长棉袍、扛汉阳造的跟班汉子捧上了紫砂壶。漆龙咂了一口六安瓜片茶水,抽了一口雪茄烟。他弹弹烟灰,又说:“怎么样?唱吧。”

“谁稀罕,我们走。”山虎拉着惊恐的辫子要走人。

“走不得,俺还没听够淮调呢,咋能走哩。”漆龙用手帕擦拭一下眼镜上的灰,不戴眼镜的那双目光泛着山猪拱食的光泽。

店里人赶忙躲到堂外,他们知道漆家三少蛮横劲又上来了,又有人要遭罪了。

“不理他,他吃了恶人屎了。”山虎拽着辫子向店门前走去。

“滚回去。”几位扛枪的汉子排成一堵墙,堵了道,霸了门。

“你们想怎么样?”山虎怒视那似笑非笑的漆龙。

漆龙慢慢踱着步走过来,凑上前打量着向山虎身后躲的辫子说:“你不愿在大庭广众之下唱,哪就到俺漆家大院里去唱吧。”

“俺不去,凭什么要唱给你听,你是阎王呀!”辫子急恼的骂了一句。

“你真说对了!俺就是金家寨的爷,就是金家寨的王!”漆龙说完仰头大笑并大步的走出了店门。

漆龙手下推开山虎,把辫子一架,拎小鸡一样架出门,塞进那驾马车轿子里,山虎冲过去大嚷:“你们是土匪啊,光天化日敢抢人呀。”

站在马车上的漆龙一挥手,对手下跟班的汉子们说:“把这山里野小子扔到河里去!”说着让马夫赶起马车,绝尘而去。

漆龙的手下吆喝着围过来,把愤怒的山虎抓住,甩麻包一样抛起,扔到冬天的史河里,溅起很高的浪花。那浪花吞没的,还有山虎拼命的喊声。

街面看热闹的人心揪起来,看着山虎沉下去。淹死人了,闹出人命了,胆小的街人赶紧朝家跑去。

从空中向河里飞落时,山虎刹时脑中一片空白,他不知事情怎么就这样发生了。他想喊叫想骂人,一张口就被河水呛住了。刺骨的河水使山虎突然清醒起来,他奋力地浮上河面,拼命游向河边。他爬上了河岸,河水的冷让他全身浇了热油一般发烫起来,他踉跄地向西凤祥商行走去。街人悄声让开一条道,眼神追逐而去。山虎豹眼圆睁,仿佛满街都是他的仇人。他浑身发抖,颤抖中他竟聚不了力量,觉得整条街都挤压了过来。自己仿佛是快要挤扁碾压的一只青蛙或一只蚂蚁,他瘫坐在青石板街头,一会儿,他扶墙站了起来时,他拾起两块砖。他想把那个店面甚至整个金家寨全都砸碎,把这个冬天砸碎。

他踉跄地冲进了店里。

他挥砖向刚才漆龙坐过的官帽椅砸去,向那座大座钟砸去。

哗啦声中,他看到大座钟的钟罩玻璃碎了一地,随玻璃而碎的还有那群小仙女偶像,山虎心里仿佛河水决堤了,涌出一股莫明的狂笑。

就在这时,他听到一声啪的声响,觉得自己被一只大锤打在左肩胛上,又好像被烧红的铁条捅了一下,他还没整明白怎么回事,就被弹了出去,飞了五六米,轰然倒在地上。他在失去知觉前,隐约听到一句话:“把这山匪拖到县衙治罪去。”他认定那声音是漆龙的,那么,打在他左肩胛上的一枪一准是漆龙打的了。

“俺也要有一杆枪!”山虎就是从那时生下这个念头的。

三

山虎苏醒时,是在商南县城的黑牢里。

他跌跌撞撞地冲到牢门,大声喊着:“俺没有罪呀,他漆家抢人,才该关呀,放我出去,我得救俺妹。”长长的黑色长廊尽头是一盏昏暗的油灯,一晃一晃的。喊了半天,没有人理会他悲怆的呼唤和哭诉,山虎绝望地大哭起来。

“辫子——俺妹哎,你这下可遭罪了。”他的泪水流下脸颊,落在血衣上。

“孩子,别喊了,他们现在不会搭理你的,到这里没有不冤的。”一个沙哑的声音从他身后传了过来。

山虎循声一看,沿墙的草铺上坐着一排汉子,其中,一位长着络腮胡子的长者伸出戴着手镣的手,拍拍铺沿说:“过来躺下,你受伤了,要养伤,快躺下留点力气吧。”

山虎绝望地爬了过来,听话地坐在草铺上。

“孩子,快把你湿衣服脱下来,你这样会生病的。大疤子,把你棉被给他盖上。”戴镣铐的长者朝着一位疤瘌眼的犯人说。

山虎这才感到冷,周身酸痛起来。他这才看见自己的左肩胛有一个洞眼向外流着血水。

几位犯人按照戴镣铐汉子的吩咐,给山虎脱光了湿衣服。

突然,疤瘌眼尖叫起来:“先生,先生,出怪了,这家伙是个二胰子。”

犯人们朝山虎裆上看去,只见山虎的那杆肉枪缩成一岁龟的龟头,下面两个鸽子蛋不见了,是一团脏皱的鸡胗皮。

山虎忙摸了一下裆,吓了一跳,没有家伙了,就和大鼓书戏文中说的太监一样,下面没有了,俺不是男人了。

他突然感到天旋地转,脊背骨好像被人生生抽去一样,一下瘫软如泥。他忘记了左肩胛的枪伤,大叫了一声“我的天爷爷呀!”就眼前一黑一头扎在草铺上昏死过去。

“急火攻心,寒湿入肾,让他先睡一会。”戴镣铐的长者说。

“先生,这小子怎么没有卵蛋了?”几位囚犯好奇地问。

长者摆摆手上的镣铐:“他呀,可能是缩阳了。”

“好治吗?”疤瘌眼睁着一大一小眼睛问。

“也好治,也不好治。心病只有心药治,嗨,保不齐这人就废了。” 长者叹了一口气,“可惜了一条汉子,苦命啊!”接着连忙吩咐其他犯人说:“你们快把他棉衣拧干,水放在尿桶里一点不敢洒了,这是我们救命的水。”

几位犯人赶忙去拎尿桶,拧棉衣,戴镣铐的长者又说:“先把尿桶里尿碱给我抠几块下来,尿碱能治枪伤。这孩子枪伤能好不能好全指望它了。”

黑牢里人影忙碌起来。窗外,零星的爆竹声提醒着人们,春天已经来临。

大牢里似乎囚着个漫长的夜。山虎发起了高烧,迷迷糊糊地昏睡着。究竟昏睡了几天几夜,他自己不清楚,只是有时醒来时,见到那位大胡子的长者慈父一样给自己喂汤,给自己换药布。

大多时间,山虎是在恶梦中挣扎着,在梦中,辫子哭着喊他:“哥!快救我呀”;在梦中,舅舅在指责他:“你这个怂包样,你连你妹都保护不了,你还是男人吗,你还我的辫子”;在梦中,爹在骂他:“你这个惹事的,你这个逆子呀,你这祸惹的天大,这怎么收场,你是要了我的命了”;在梦中,漆龙走过来,拎着那柄乌黑发亮的枪得意地说:“你斗不过我,我有枪,你跟我斗啥子,哈哈哈……”;在梦里,他被漆龙追得四处奔跑,却又总是逃不脱,躲不了……山虎又惊又气,又喊又叫,他在恶梦中惊悸,有时梦魇,仿佛巨石压在自己胸上,呼吸困难,窒息到死的边缘。好在,他每每被大胡子长者的手有节奏的拍子拍醒或入睡。长者哼着的无字歌如母亲的催眠曲,使山虎得到慰藉,只不过这个催眠曲还伴着镣铐的哗啦啦的声响,增加了催眠曲的独特效果,使山虎一辈都不会忘记。

不知道是第几日的中午,山虎被拖上了堂。

他被蓦然而至的冬天阳光刺得睁不开眼,他嗅到久违的青草和树叶的味道,他多想看看绿色,多想呼吸几口新鲜的空气啊,他觉得心里的芽儿吐青了。他看到大堂之上,坐着一个穿制服的胖子,想来应该是县长。大堂之侧的太师椅上坐着是的漆龙,他架着二郎腿,依旧抽着那粗粗的雪茄烟。他斜了一眼山虎,见到山虎蓬头垢面的样子,白净的脸上浮出凉凉的微笑。一股酸臭腥膻味从山虎身上散发而来,漆龙不由得皱起眉头,挪挪身子避开。他坐稳身子,捺了捺那粟色的枪盒,好让那枪更多地露在外面。山虎心里燃起火,挣扎着想冲过去和他拼命,可他被五花大绑着,绳子深深地勒进肉里,一动就痛。两个当兵的把他的头按得很低,像进香鞠躬的样子。

从眼角余光里,山虎看到蹲在大堂下捧着一张愁容的爹和气得全身发抖的舅舅。这祸事是自己惹的,让爹和舅担惊受怕了,山虎不由得流下了眼泪。

庭审的内容和环节有哪些,山虎已经完全不记得了。他只记得最后胖子县长宣布的判词大意:犯人廖山虎肇事行凶,砸毁了西凤祥商行德国造镀金自鸣偶戏西洋大钟一座,价值二百五十块大洋,折合良田二十亩,山场十亩。该钟为漆龙所购,廖山虎损坏当认价赔偿,如不认罚,犯人廖山虎入狱十年。良绅漆龙乃金家寨首善之人,好善乐施,邀请吴家小姐吴辫子到府上唱歌叙话,兼探讨淮歌民俗,当属人之常情,人间雅事,礼意往来,无半点过错,不追其责。

山虎气得眼前一黑,他真想夺下漆龙粟色枪盒里的枪,朝眼前的黑天黑地开上一枪,让天流出红红的血来。

“我认,我认赔!卖田卖房,我都认,只要放了我儿。”山虎爹听完县长的宣判就连连磕头了。

“你个冤大头,怂样!俺不认,他抢了俺闺女,又打伤俺外甥,我们还要给他漆家赔钱,这是哪家王法定的条令和道理。”吴子轩冲到县长面前理论。

“现在是民国,一切讲理讲法。”胖县长把桌子一拍:“刁民讼棍,再无理取闹,连你也关了。”

吴子轩用手指着胖县长:“我到省政府去告你们!你们这些贪赃枉法的东西,俺不信欺男霸女就没有王法管了。”

漆龙起身迎向吴子轩:岳父大人,您老消消气,辫子嫁给我,怎么也比那山上野小子强啊,俺是真心对她的,让辫子嫁过来,俺就不要他赔钱了。

吴子轩盯着漆龙看了眼,呸了一口痰,骂道:畜牲!然后愤然地一拎棉袍走出县衙门,身影好似他另一件棉袍被他拖着渐远。

漆龙淡淡一笑,擦了擦脸上的痰,朝着吴子轩的背影喊:岳父大人,您老别走,俺们合计合计。

“不赔不行,先把犯人廖山虎押回大牢,上手镣脚镣伺候着。”胖县长对着堂下喊。

山虎被倒拖驴一样拖出大堂,他嘶哑的嗓子喊道:“爹不能卖田不能卖地,让我死了算球了。”

山虎爹抹着泪,如被打了一棒的狗呜咽着。

三个月后,当山虎爹把田地房产卖了,又把东凑西凑的二百五十块大洋交到衙门赎人时,传出的消息是:廖山虎已经越狱逃跑,上了金刚台鲍大金牙匪窝当土匪去了,所以,所交大洋没收,充资官家,用于缴匪。

山虎爹听到这话,推开搀扶他的大旺,向县衙堂上冲去:“你们还我的儿。”他没冲出几步,就被县丁们用枪托揍倒在地,接着是一顿暴打,直到奄奄一息才罢了手。

大旺背着满身是伤的山虎爹往家赶,可山虎爹没到家,就在大旺的背上没了气息。大旺听到山虎爹说的最后一句话是:“告诉山虎,扛抢当兵去,不要再受人欺负啊。”

山虎没能给爹送终,也没有看到漆龙娶了他的女子——辫子。他真的上了大别山,不过,他没有入匪,他一直记得大胡子长者的那句话:你们能逃出去,一要抢枪,二要找到苏党。山虎和一起越狱的人抢了两杆枪,不过没有找到苏党,所以他们一直在大别山里潜伏,游击,艰难地生活着,如几只野獐东窜西窜在大山密林里。

他们的两杆枪是毛瑟枪,但那枪山虎没有摸的份,疤瘌眼说,二胰子摸枪,霉气得很。山虎只能用目光一遍遍地抚摸那两杆枪,他知道自己不是男人了,但不甘心不是男人,他心里暗想,不能没有枪,没枪,就不能报仇雪恨了,如果不能报仇,自己就真的是怂人了,真的是二胰子了,那样活着又有什么活头。他一直想伺机弄一杆枪,谁能给他一杆枪,他就卖命跟谁干,但这个机会始终没有到来。他常常忧郁地望着大山的远方,呆呆的。

四

大别山的猴子洞里,六位越狱者围在火塘取暖,并激烈地争吵着,争吵的焦点是他们何去何从的命运归属。金刚台老爷峰上匪首鲍大金牙派人传来口信,要他们要么连人带枪归了他们一伙,要么早早滚出大别山,到别处立山头去。

疤瘌眼是他们的头,他说:“俺们就投了鲍爷吧。”

山虎不同意:“不行,先生说过要找苏党,不能入匪,入匪干的还是祸害百姓的事。”

“日你娘,你说得轻巧,打我们越狱跑出来这三个多月,成天钻山林睡山洞,两杆枪只剩下三发子弹了,快成烧火棍了,不投靠鲍爷,还能下山领罪去?”疤瘌眼把枪一扔,怒气冲冲的样子。

其实,山虎不愿入鲍大金牙的伙,还是有私心的,因为,金刚台来的人说,两杆枪为入伙礼上缴鲍爷,没有了枪,山虎觉得这“亏本生意不能做“,这枪可是我们豁了命抢来的。

“哥,我们可以去找苏党呀。”

“到哪找,都找了三个多月了,哪找到苏党的影子了。”疤瘌眼一摊手,“到哪能找到,你告诉我。”

山虎也不知道去哪里能找到先生说的苏党,就不吱声了。

不错,他们确实找了三个多月了,真的没有找到先生说的那个为穷人打天下,谋利益的苏党。

“要是先生还在,就一定找到的。”山虎低声地说。

大伙听到这句话,就都停止了争吵,洞内陷入了寂默,只有松枝在火上炙烧流出松油滋滋声和杂树燃烧时不时发出爆响。

他们说的先生,就是牢里上镣铐的络腮胡子的长者,听说,他入狱前是金刚台鲍大金牙的师爷,是和鲍爷闹翻了,独自下山在商南县被官府抓了的,也有个说法,长者是商南中学的教书先生,他的罪名是通苏党。

先生是他们的主心骨,他们用水和尿泼湿泥墙挖洞越狱,就是他组织干的。只是挖洞进展的很慢,因为一天牢里就供一壶水,加上山虎湿棉衣拧下的水也是不够,加上泥墙里有青砖,就更难用手挖了。他们没有工具,裤腰带都被狱丁收了,还能指望什么?每每快要绝望时,先生就给他们打气说,男儿心头得有杆能挺起来的枪。可就在这个关头,狱丁传来了一个不好的消息:先生要上路了。上路就是要杀头了。

“先生,你怕吗?”山虎不由得问。

“小兄弟,每个人都会死的,再说我是为信头而死,又有什么惧怕。”先生捋了捋胡须。

“信头是什么?是一个女人,还是一个财宝,是田地?”疤瘌眼打听着。

先生环视他们一眼,在油灯下,微笑地说:“信头就是你信什么,我信苏党,它领导穷人过好日子,这就是我的信头。”

山虎眼睛闪着光:“哦,先生,这么说,有了信头人就不怕死了,就像有了杆枪?”

先生微笑:“是啊!信头……就是穷人心头的一杆枪!”

男人活着要有个信头,信头就是穷人心头的一杆枪。山虎铭记了下来。他想他山虎的信头就是打倒漆家三少,迎娶辫子回家生娃,过上好日子。

先生看着他们难过的样子,悄声说:“你们有救了!”

众人不解地望着先生。

先生嘿嘿一笑:“按规矩,杀我头前,要给我吃顿倒头饭。到时,我让他们把饭送到这里来吃,吃完后我就砸碗摔碟,你们把碗碟碎片藏起来,就用它们挖墙。不到最后关头,你们都不要放弃哦!”

先生边说边踱起步来,镣铐拖得哗哗响……

这天,先生真要上路了。

狱长应允了先生的请求,提来一屉酒菜进了牢房,让先生临刑前受用,狱中人都知道诀别的时刻到了。

山虎忍不住就哭了起来,接着牢房里传来一片抽泣之声。

“都别难过,人总有一别,来,来大伙一起吃个分别酒,都过来!”先生招呼着众人围过来,又对狱长说:“兄弟,麻烦你给解解手铐,方便我吃喝。”狱长也就行了方便。

一个杯子,一壶酒,四碟菜。

“来,给我倒杯酒!”先生轻松地对山虎说,山虎洒泪倒满酒。先生端了起来,缓缓地倒在地上:“这杯酒是敬我未竟的事业,我坚信它一定会实现。”第二杯酒他一仰脖子就喝了下去,然后招呼众人说:“每人干一杯吧。”

大家依次喝着这难吞的酒,山虎含在嘴里,忍不住一转脸吐了出来,他又哭了起来。

“哭啥子,是男人不兴哭的。”先生责怪道。

“俺也不是男人了。”山虎抹着泪。

“山虎啊,人得有志气,只要为民众办事,就是男人,就是爷了。有卵子你不干好事,只干伤天害理的事,那就不是男人……男人,得有责任,有担当啊!知道不?”先生轻轻拍了拍山虎的肩头。

也就是在那个临别酒时,大胡子长者告诉众人,逃出去一要抢枪,二要找苏党,有枪就能领着穷人干大事,有枪不跟苏党,也干不成大事,千万不能上山为匪记住这根本大事。他认真的又打量了一下众人,见大伙都点点头,这才放心地站起来拱拱手:“各位保重啊。”

“先生,你家在哪里,可要我上金刚台去给你家人送个信?”山虎低着头说了句。

“谢谢小兄弟好心肠,俺家在湖北红安,没人了,我就是被金刚台的人出卖的,算了,如若有机会,你们每年清明时节给我送两杯酒就行了!各位,就此道别了。”说完他把壶里酒一口气喝完,一摔酒壶冲着狱长说:“走吧,给我引个道。”

先生走出牢门,也再没回头。他最后定的罪是“红匪”,定这个罪比定“土匪”,上面奖励大洋不一样,抓一个红匪奖五十块大洋,一个土匪是十块。先生到底是姓红还姓土,无人说的清。

望着他渐行渐远的背影,山虎暗暗道:“这才是汉子,这才是爷,我这辈子一定像他一样挺直腰杆走天下。”

第二天深夜,山虎他们用碎碗碟片挖通墙角,乘着浓酽的夜色逃出牢狱,向大山逃命而去,身后是零星的枪声和追赶的吆喝声。那时,金家寨的夜晚几盏灯光急促地灭去,四下梆声传来,噢,最黑的三更夜过去了。

这又是一个三更天,就在猴子洞里几位汉子一筹莫展之际,忽然山下县城方向传来枪炮声。他们起初认为官府派兵来上山剿匪了,很是紧张,如惊恐的兽在洞里跑来跑去。枪炮声响了一袋烟工夫就稀了下来,他们野兔出洞一样伏在洞口睁大眼睛打量上山的山道,一炷香的光阴过去,并没有发现什么异常,金刚台方向也没有什么动静。

疤瘌眼尽力睁大他的疤瘌眼:“一准是政府派兵来剿我们了,我看还是投鲍爷去,小船靠着大船走,保险呀,最起码有吃有喝,比我们在这里啃树皮吃野菜强。”

“不行,我们还不知道县城里到底是个什么事故呢。”山虎不同意。

“你屌能抬,你要是条汉子,是爷,你下山去摸摸情况,顺便搞点粮食来,你敢下山吗?”疤瘌眼斜了山虎一眼,不屑一顾的样子。

山虎最怕别人说自己不是爷,不是男人。他脑门一热,冲着山洞里那几位汉子说:“谁怕呀,我去就我去,怕当兵的咬了我卵子呀。”说完勒了勒裤腰带,捋了捋袖子,大步迈出了洞口,朝山道走去。

“你不怕,你没卵子,你怕谁咬?”疤瘌眼冲着他的背影说,引得洞里的汉子们一阵哄笑。山虎不知有没有听见那笑声,他头也没回就走远了。

这是山虎第一次出山,之前都是其他几位汉子外出“打食”。他真的想出去透透气,和疤瘌眼他们在一起他感到憋屈,他们都没有把他当个人看过,一有空就讥笑他没枪没弹的“二胰子”,他听不得“二”,听不得“屌”,听不得枪和弹这些敏感的词,几次他和疤瘌眼们打起架来,被他们合伙揍得鼻青眼肿,多次在无人处痛哭过。这次他根本没料到跨出这一步,对自己的人生如此重要,如果那天他没走下山,就会随疤瘌眼一起投鲍大金牙为匪,或者继续打着小游击,那就可能不会成为红军战士了。其实呀,决定一个人命运的关键就是一两步,选对了,前途光明;选错了,人生黑暗。山虎这次选对了。

五

山虎小心翼翼步入商南县城时,发觉县城有了变化,城楼插着一面绣着一个木犁的红旗,城门口也没有了民团兵总们搜身查人。他看到来来往往的贫苦人脸上布满喜悦,好像得了元宝似的,好似过年一样。空气中流动的是欢快、热烈和骚动。天似乎蓝了,云仿佛白了,山虎心也热腾了,他觉得心里不再堵得慌,他莫明激动起来,潜意识告诉自己:这里发生了一场与自己休戚相关的大事,一种与红色有关的大事。

迎面走过一队唱歌的人,他们身着灰布军衣,头戴灰色单帽子,帽头上有一颗五角红星,这是什么队伍?他们是干什么的?山虎用疑问的目光打量着他们,并不由自主地随着他们走去,就像被一股洪流裹挟着。他从他们的背影上看到了一股力量,让他想起了先生的身影。他不知他们唱的是什么歌,但愿意跟着那激昂的拍子哼哼。他跟着他们一起跨大步,甩臂膀,觉得自己就是他们中的一员了。

就在山虎沉浸其中时,突然,他被一位汉子拉了一把:“这不是廖家山虎老哥吗?嗬,真是你个狗熊,你咋在这里。”

山虎一看那汉子竟是邻家大旺,那个和自己从小斗到大的伙伴,他赶忙把大旺嘴一捂,拖到小巷子里:“你娘的这么大声,想害死我呀。”

“你怕啥,怕啥吗?现在换天了,来了红军,建了苏维埃政府,如今穷人当天下了,你有什么好怕的?”大旺憋红了脸。

他俩就蹲在小巷石级上,叙起话来。

“我爹娘如今可好?我舅还有辫子咋样?”山虎急切地问,“还有什么是红军?什么是苏维埃?”。

“你一口气问这么多,我八张嘴也回答不了你。”大旺摸出一袋旱烟抽了一口,又让过烟袋给山虎抽。

山虎摆摆手:“我不抽,你赶紧的。”

“红军就是领着我们穷人打土豪分田地的,苏维埃就是我们现在的新政府,其他的我就不清楚了。”大旺说着半生不熟的半生话。

“苏维埃……我知道了,一定就是先生说的苏党。不是苏党,也和它是亲戚,都姓苏。”山虎眨巴眼睛,肯定地说。

大旺又抽了口烟,把头扭过去看着巷口说:“山虎……你爹被县丁打死了,是我替你埋的,葬在二龙山岗上,就是你家六亩地对面那座山,我想你爹死也想守着他的六亩地。你娘到辫子三姐家去住了。你辫子妹妹做了漆家三少屋里人了。你舅去省城告状路上,掉下山崖殁了。你啊可是被漆家害苦了,害得家败了!”大旺说这些话时,没有看山虎一眼,他怕看着山虎自己会开不了口。

山虎听着听着,就跪在墙角,头抵巷墙,哭喊起来:“俺爹俺娘俺舅,俺对不起你们呀!辫子呀你不该嫁给仇人呀!漆家三少,老子和你这辈子没完!”他用拳头捶着胸口,胸口的旧枪伤处撕裂的痛。

大旺拍拍山虎的肩,递上一袋烟:“抽一口,你心里就会好过点儿。”山虎接过旱烟袋,大口地抽了起来,没抽几口就急促地咳起来,上气不接下气的,接着又是一阵低泣,肩膀一耸耸的,像是正在挨鞭抽似的。

“你哭也哭够了,要报仇,我合计你该去找红军,他们会给你申冤报仇。”大旺停停又说,“俺现在也是红军了。”

“参军可真能为俺报仇?”山虎望着大旺问,大旺重重点点头,“俺要参加红军,你领俺去。”山虎拉起大旺就走。

他俩去了县衙门,那里是红军临时师部。等他们再出来时,山虎胳膊上也有一个红袖章,上面写着“赤卫队”字样。赤卫队许队长还发了一杆梭镖给山虎,山虎向许队长恳切地说:“给俺一杆枪吧,俺要杀仇人。”

许队长是个三十多岁的女同志,还挺着有身孕的肚子,如果不是穿着灰军装,戴军帽,走在街上谁也认不出来她是红军队长。她微笑着:“要枪,你得从敌人手里夺,我们这里每杆枪都是从敌人手里用命拼抢过来的。”说着她用手拍了拍那几支毛瑟枪。

望着那瓦蓝的枪管,山虎好生羡慕,就像看见别人娶了媳妇一样。他暗道:俺一定要夺一杆枪,有了枪就可以一枪把漆家三少毙了,就可以把辫子娶回家了。接着转念一想:把辫子娶回家又能怎样?一想到自己是缩了阳的人,不由得暗淡了兴奋。许队长看到他神情落寞,就宽慰道:“放心同志,我们只是暂时困难,人多枪少,但我们会一人一杆枪的,这一天会早早到来的,相信我,不会骗你的。”

山虎咬咬牙,点点头:“嗯,我信,我信。”

许队长让山虎跟着几位队员押着县长和几个恶霸地主游街,山虎感到无尚的荣光,比正月十五族长让他扛龙头舞龙灯还兴奋。

胖县长不再像庭审山虎那天趾高气扬了,他低垂着头,如一头要杀的肥猪似的被人赶着,双腿抖颤着向前迈着。山虎用梭镖抵着胖县长的后腰,心头涌上一种重新做人的感觉,他真想大声喊:“俺爹俺舅,苏党为俺们平冤了。”可一张嘴还是随着红军战士喊出了“打土豪、分田地”的口号。他押着胖县长游街时,从街上百姓的目光中,看到了久违的尊重,他很想告诉他们,我就是被漆家三少扔下河的那个山虎,就是被这个狗县长冤了做牢的山虎,俺现在翻身了,是赤卫队员了。

他在呼喊声中,押着胖县长走过四街十二巷,但一点不觉得累,只是遗憾用端枪的姿式端了一天的梭镖。要有一杆枪多好,这一夜,山虎在梦里是举着一杆真正毛瑟枪呼喊的。

(原文刊于《安徽文学》2016年第10期,《传奇·传记文学选刊》2017年1月选载)