发布时间:2022-11-08 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

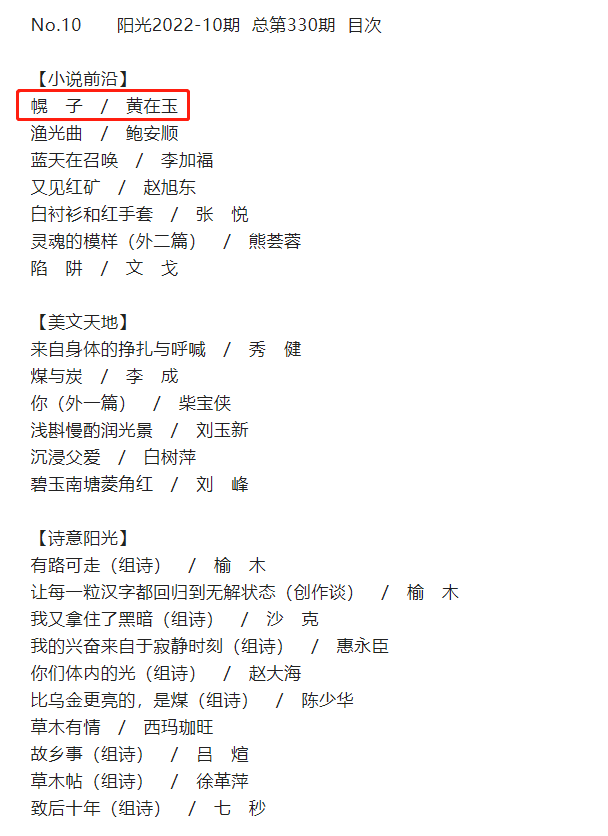

近期,我省作家黄在玉佳作频发:

短篇小说《封井记》发表于《雪莲》2022年第4期;

短篇小说《太空蜂》发表于《当代小说》2022年第8期;

短篇小说《养老院纪事》发表于《延安文学》2022年第4期;

中篇小说《幌子》发表于《阳光》2022年第10期;

纪实文学《徐孝旺的红色梦》发表于《传奇·传记文学选刊》2022年第11期。

作品欣赏

封井记

黄在玉

一

临近傍晚,一辆灰突突的面包车拖着尾尘顺着蜿蜒的机耕路,摇摇晃晃开进了甘冲,在村口

古柏下土地庙旁戛然停下。全友仁和老伴拎着大包小包挤出车门。面的司机收了钱,掉过车头,顺原路乌龟似的往回爬,越爬越快,最后像被人奋力扔出去的土坷垃,混在灰尘里,没了影子。

村口离他们家倒不太远,只是路面宽窄不一,一会儿陡坡,一会儿拐弯,还要过沟,不大好走。行李有些沉,他们只好走走歇歇。有人与他们擦肩而过,都不曾打个招呼;他们刚要和人家打招呼,人家却装作视而不见。老两口有些纳闷,搁以往,人家老远就会招呼他们,也会帮着拎走行李。今儿是怎么了?相隔一年,能有多大变化,咋就生疏了?

他俩进了前院。东边一树栀子花,虽然花期早过,却依旧蓬勃翠绿;西边一口古朴的老井,井栏内沿被井绳磨成的豁口深浅不一,宛如纤夫的背膀,是经年累月负重的印记。稍有气喘的全友仁放下行李,弯腰从两扇门之间的缝隙里摸出钥匙,打开门锁。屋内还算干净、整洁,也无异味。系着麻绳的铁皮桶蹲在堂前隔墙边,手指粗的麻绳有些潮湿,应该打过水时间不长。全友仁进灶间,揭开水缸盖,果然是满满一缸水,影影绰绰映出了他的倒影。

去年这个时候,儿子全然从北京赶回来,说要带两位老人过去,一来为母亲治病,母亲的肾结石非手术不可,他已联系好了医院;二来为了让老人们给他带儿子、服侍他老婆生二胎。老两口只好答应,处理了牲口,将一亩六分地以及大门钥匙丢给丫头、女婿,便恋恋不舍地随儿子离开甘冲,去了从没去过的京城。

全然当年大学毕业,只身去了南方的东莞,在那里打工并成家立业,一呆就是八年,之后辗转去了北京,与人合伙开了公司。全然结婚那年,老两口去过一趟东莞,呆了一个礼拜,两双老眼被白天川流不息的车流和夜晚闪烁不停的霓虹灯晃得难受,就匆匆返回了甘冲。过了两年,儿媳妇和孙子也去了北京,还按揭在北京的郊区买了房,安了家。春节回来,全然和媳妇便动员老两口去北京,旅游也行,常住更好。全友仁不干,老伴也不干,他们说年轻的时候,首都是他们向往的圣地,现在不再向往了,因为那地方更让人受不了,车流、霓虹灯不说,那遮日蔽天的雾霾和沙尘暴真要人命!全然说,车流、霓虹灯习惯了就没事,雾霾和沙尘暴也不是天天有,遇到恶劣天气可以呆在家里,何况国家也在着手治理,没你们想象的那么可怕。我晓得你们故土难离,可你们俩年纪越来越大,别的不说,在家吃水就是个问题。全友仁说,咱家有老井啊。全然说,我化验过,井水杂质超标,时间长了对身体有影响,再说,你们老了,拎不动怎么办?全友仁说,真到拎不动的时候,就让你妹妹、妹夫帮我们拎,反正我们每天也用不了多少水。

全然摇头,仰面,一声叹息。

全家的老井可谓全家的招牌,也是甘冲的招牌。此井井栏为四方形,由四块青石对拐镶成,镶得纹丝合缝。朝南的那块青石侧面刻着隶书阴文“嘉靖”二字,屈指算来,迄今至少四百五十余年。据全友仁回忆,其父曾告诉他,全家祖上自浙东一路逃难,落脚甘冲。甘冲以甘姓人居多,虽穷困,却善良。受到善待,通晓天文地理的祖上无以为报,自掘水井一口,直通地下暗河,无论是何年景,井水甘冽清净,不消不长。据说,原本村中几乎家家有井,后来历经乱世、沧桑,那些水井要么干涸、要么变味、要么淹死过人、要么被投过毒,封的封,填的填,了无幸存者。唯独全家老井安然无恙,至今至清至洁。祖上订下规矩,只要全家老井还在,所有乡邻尽管享用,以示感恩。因此,数辈全家人受到村人敬重。全家也引以为荣,代代相传。全友仁当然也将上辈人的话传给了全然,并叮嘱务必要一代代传承下去。

全然郑重其事地点了头,可他的眼里却氤氲出一缕淡淡的惆怅。

二

甘冲是个自然村落,三十几户人家,百十号口人,七成人姓甘,三成人杂姓,乡风淳朴,民风纯正。即使是三年困难时期,全村人也相互帮忖,不曾饿死一个人。全友仁曾经当过村民组长,工作起来特别顺畅。上面有什么事需要传达和布置,只需清晨在井边候着,来一个讲一个,来多一块讲,无需开会,又能落实到位。

此刻,全友仁简单地吃了晚饭,捧着茶杯去了村北甘三爷家。甘三爷与他年纪相仿,曾在村里当过会计,现已退休。老伙计一见面,少不了寒暄。

老伙计,我回来了。全友仁笑呵呵地招呼,并甩过去两包中南海。

是友仁啊,回来啦,客气了。甘三爷声调不高,躺在靠椅上,皱着眉毛抽着烟,没动。

回来了,不走了。你老身体可好?全友仁觉出了三爷的冷淡。以往,三爷总是叫他老伙计,隔一天不见就要拉拉手。俩人的关系,这么说吧,谁家来了客人,都要叫对方去陪客,喝酒、划拳,江北拳,伸手到,吼得震天响,整个甘冲都能听得见。今儿却没那些热乎劲了,仿佛开水久搁凉杯,已然冷却。

甘三爷瞥了全友仁一眼,说,这年头,世道变坏了,乡风也变坏了,我这副棺材瓤子岂能变好?

全友仁觉出话里有话,忙问,三爷说这话什么意思?

甘三爷说,能有什么意思?人在做,天在看,做了就别装佯。

从甘三爷家出来,全友仁蒙头蒙脑不知何去何从。自己究竟做错什么事了,招人家说出如此难听的话?

他急急忙忙朝张老四家摸去。张老四是他老伴娘家远房老表,有红白喜事之类的大事还相互走动。全友仁敲门进去,发现张老四也是一副不咸不淡的表情。

全友仁问,四哥,我和你表妹这次去然子家呆了整整一年,刚回来,感觉大伙不对劲,我哪里做错了,请四哥如实告诉我!

张老四瞅瞅全友仁,扭脸叹息道,友仁,我们是亲戚,我就直说了,你家那井,不该收费啊!是不错,井是你家的,给别人用是情分,不给是本分,可甘冲人祖祖辈辈都吃你家老井的水,你家突然要收一块钱一担的水费,让人不快活啊。

全友仁蒙了,吃惊地问,你说什么?我家老井收水费?扯淡吧!我们不在家,谁收的?

张老四说,你不会不晓得吧?人家背后都说是你指使你女婿刘大宝收的,你故意躲到北京儿子家数钱去了。

全友仁的老脸气得发紫,此时,他恨不得扒条地缝钻进去。他不想跟张老四解释了,解释人家也不会相信他。狗日的大宝!他在心里恶狠狠地骂,竟敢趁老子不在家收人家钱,坏老子名声,坏甘冲乡风,这还了得!

他怒气冲冲,拔腿朝女婿家一路颠去。

女婿家住在前冲,距甘冲二里多路,有一段竟是田埂小路。他对这个女婿还是相当了解的。刘大宝高大、黝黑,生来一副憨相,脑瓜子不大灵活,认死理,木骨得很,出去打工没人要,只好在家做田种地。他和小丫头全秀是同班同学。当年,全秀初中毕业后在村小学当临时代课老师,村小学就在前冲,距刘大宝家一泡尿的工夫。刘大宝早就看上了全秀,每天中午都去接她到他家吃饭。刘大宝会烧猪手,能烧许多花样。恰好全秀喜欢吃猪手,天生不怕腻。时间一长,刘大宝的猪手揪住了全秀的胃,继而抓住了她的心,全秀死心塌地跟了刘大宝。刘大宝虽没多大出息,却对全秀挺好,尤其是添了孩子后,再不让她干重活,还经常帮老丈人家干这干那;不抽烟、不喝酒,唯一的嗜好是搓个小麻将。

全友仁寻思,难道是刘大宝小赌变大赌,输急了,缺钱,动起了歪脑筋?要是这样,全秀不会不晓得,怎么不制止?制止不了,也该告诉她哥、告诉我啊?难不成她也犯糊涂,财迷心窍,小夫妻俩合着伙瞒我们奔歪门邪道?全友仁越想越来气,上田埂小路时,竟一步踩偏,跌坐在田埂上,一条腿挂在下面,差点滑下稻田。

来到女婿家门前,发现屋里熄了灯,全友仁上前敲门。砰砰砰……越敲越重,连敲数次,没有反应。他跑到他们卧室窗前,连敲带喊,还是没有应声,好像没人在家。八成出去打麻将了,准是刘大宝在搓,全秀抱着孩子在焐背……正无奈发呆,却听见有人问话,哪个啊?全友仁听出是亲家母的声音,说着话,老实巴交的亲家母已来到跟前。

从亲家母口中,全友仁得知是外孙子病了,又吐又屙又发烧,大宝和全秀下午就送孩子去了镇卫生院,到现在还没回来。

全友仁告别了亲家母,赶紧朝镇卫生院方向跑。刚到村口,迎面却碰到了女婿一家人。刘大宝抱着小宝走在前面,全秀拎着鼓鼓囊囊的包跟在后面。

进了家门,刘大宝递上香烟时,却遭老丈人冷淡拒绝,他不晓得老丈人去北京后很快便戒了烟。全秀安顿好小宝,出来给大大泡茶。全友仁先问了小宝的情况,得知小宝得了急性肠炎,在卫生院挂了吊水,上吐下泻止住了,烧也退了,于是放了一半心。他的另一半心还是悬着,不晓得下一步怎么收场。

他冷冰冰地问,你们收人家水费是怎么回事?

刘大宝和全秀相互望了一眼,稍稍流露出不安的神色。

怎么不说话!全友仁的声音开始发硬,由冷水冻成了溜子。

刘大宝嗫嚅道,是然子哥让我们收的,说是水资源保护费。

什么?他让你们收的?全友仁以为听错了,但又千真万确,他干嘛让你们收啊?

刘大宝一五一十告诉老丈人,说全然想干一件大事,缺钱,让刘大宝和全秀替他收井水钱,他每月给他们补三百,一年下来还有一千块钱奖励。他们就一直住在老丈人家里,主要由刘大宝守着,偶尔由全秀顶替,直到昨天为止。收来的钱已按月汇走了。

全友仁已气得像一头正在犁地的老牛,直喘粗气,拍着桌子骂起来,骂得贼难听。

卧室传来小宝的哭声,全秀赶紧去照看。刘大宝侧目瞅着老丈人大光其火,不住地搅耳洞、抠鼻孔,不再言语。忽然,全友仁让刘大宝马上拨打全然的电话,他要跟儿子通话。电话拨通了,全然问大宝有什么事。全友仁夺过手机,气咻咻地说,然子,老子问你,是钱好还是人好?是要钱还是要脸?你做事缺钱想办法借啊,怎么能打门口人的主意呢?你让老子和你妈天亮了怎么见人?你以后怎么有脸回甘冲?啊?!

全然说,您老别着急,您儿子不是不要脸的人,也不会给您丢脸的,只是一句两句讲不清楚,没事我挂了。

全然已挂断电话。全友仁嘟囔道,都把全村人得罪光了,还说不给老子丢脸,老子一生一世的好名声、全家世世代代积下的恩德,全被你小狗日的毁掉了!

夜里,全友仁翻来覆去睡不眠,下半夜做了个梦,梦见全村人都不搭理他,还朝他身上吐唾沫;老伴哭着要跳井,他伸手去拉,没拉住,眼睁睁看着老伴往下坠,遂又吓又急,打个激灵,醒了,好在老伴就在床尾睡着,只觉得浑身酸疼难受。天没亮,全友仁起床,将打水用的铁皮桶轻轻放在井栏边,又回到屋里,插上门栓,爬上床,继续睡。天亮后,他悄悄起来,趴窗户上,掀起洋布窗帘一角朝外瞄。陆陆续续有人打水、挑水;桶砸水发出闷声响,桶碰壁发出咚的一声;进进出出,却没人吱声。远处不时传来鸡鸣狗吠声。他心里稍微释然。临近晌午,不会再来人挑水了,他和老伴才拉开大门,来到院子里,打水洗涮。全友仁突然发现井栏边散落着一些零钱,估计是大伙儿自觉丢下的。顿时,他觉得自己被儿子变成了大街上的乞丐,跪地接受来来往往的路人的施舍。在全友仁眼里,散落一地的不是钱币,而是一张张恶心他、羞辱他的村人口舌。

当晚,全友仁准备了一块砧板大小的硬纸壳,上书“免费取水”四字,靠在井边的一块鹅卵石上。翌日晌午,他和老伴还是发现了一些刺眼的零钱,只是比昨天要少。

第四天一大早,全友仁干脆站在院子里,主动和来挑水的人打招呼,赔笑脸,反复强调免费使用,望大伙儿原谅他、饶过他,千万不要丢钱了,说丢钱好比打他老脸、骂他祖宗八代。

全秀带着孩子回娘家,全友仁逼着全秀给她哥打电话。接通了,全友仁厉声说,然子,你赶紧抽空回来,给老子把收来的钱退还掉,一分不留!回不了,你马上把钱汇给大宝或秀子。缺钱做事可以去银行、信用社贷款,千万不能花一分卖井水的钱,那是明目张胆从门口人腰包里抢来的钱,是取之无道的脏钱!只有还了人家,才好让我和你妈还有列祖列宗们挽回个脸面。老伴凑上来,也附和说,然子,我是你妈,俗话说,担子压不死人,舌头根子压死人哪,我和你大大这几天比坐牢还难受,比被人扒光衣裳还难堪!然子,就听你大大的,把钱还人家吧,做不起的事暂时不做,等攒够了再做不行吗?电话那头说,大、妈,我要做的事都计划好了,哪能说不做就不做呢?您二老就别操心了。

全友仁瘫在井边吸闷烟,半天没起身。

三

通往甘冲的机耕路上,几位身穿工装的人正在测量、定位,一路测量到甘冲村内。一问才晓得,他们是镇上自来水公司的,说要给甘冲铺设管道,安装自来水。

消息像蝴蝶一样在村里到处飞,飞飞落落,落到每个人的眼前和耳朵里。

有人高兴;有人疑惑。

终于不要集资就给安装啦?

八成是上面来了新政策?

也许是村里争取到了什么项目?

不对啊,前冲怎么不测量?

可能一个个排着队来吧……

好消息在儿子甘新嘴里得到证实时,甘三爷从靠椅上一咕噜翘起来,绷大眼眶,一拍手说,太好了,不用集资就给甘冲通自来水,准是甘家老祖坟得了力,幸亏清明修得及时!哈哈哈哈……

殊不知,当年为了甘冲能通上自来水,他忍受肾结石的病痛,挨家挨户登门动员,有的人家跑了不下七、八趟,任你磨破嘴皮子,可一提集资,便话不投机。自来水没装成,成了甘三爷一块多年的心病。

甘新现在也是村委干部。他说村里已接到镇上的电话通知,甘冲安装自来水,村里要安排专人负责,要把这件惠民的好事办好办实。于是,村两委指定甘新专门负责,临时聘请甘三爷和全友仁协助甘新做好动员、协调和监督工作。

工程队进驻那天,甘新领着俩老头去对接。一路上,甘新对他们做了具体交待,他俩的任务就是遇事协调,对材料和施工质量及进度进行监督,管线铺设到位,便动员大伙儿立即安装,务必一户不漏。当然,安装费还得如数缴纳。

甘三爷挠着后脑勺说,其它都好说,一提交钱,话就难讲了。

甘新扭脸问,全叔,你说说。

全友仁说,不着急,车到山前必有路。

甘三爷阴阳怪气地说,我们倒是不着急,可有人怕是着了急,自来水一旦接通了,就没机会挣大钱、躲到外面数钞票了。

甘三爷的话俨然一盆烈火,刹那间将全友仁的老脸烤得又烫又红,他无奈地摇摇头,苦笑一声,没搭三爷的茬。

甘新数落他大,讲这些没头没脑的话有意思吗?都是过去的事了,就别提了!当务之急,你们要密切配合,把甘冲的自来水接通,若有差池,我们都没法交待!

前期管道铺设进展迅速,没多少需要协调的事。全友仁和甘三爷闲得每天背着手在路上晃来晃去,东瞧瞧,西瞅瞅,相互不说话,宛如两个流动的稻草人。后期入户安装,麻烦就多了。愿意安装的,痛痛快快交了六百元的安装费,排队安装。愿意安装却不愿掏钱的,都在等待观望。死心塌地不愿安装的,根本不屌你一眼。

全友仁上门动员时,费了不少口舌,却听了一肚子气话。有人就问,你还打算出去呆一阵子吗?全友仁说,没打算哪。人家便说,你不出去了,我还安装个卵子!还有人说,我宁愿付钱吃你家井水,也不想把钱白白送给外人,肥水不流外人田嘛,门口人不好着门口人那还是人吗?!

全友仁还耳风招招听说甘三爷这样跟人家做工作——安装费才六百块,你算算之前在全家老井买水一年花了多少钱,有的可能不止六百,谁也不敢保证友仁夫妻俩不去他儿子家了,他俩一走,我敢说,他那个胡汉三似的女婿肯定是要回来的……听归听,他也不想跟人家怄气,古话说,日久见人心。

年底,还剩下七户工作难做通的人家。

甘三爷气呼呼地说,不装算逑,缺他们几户,甘冲自来水照样通!

甘新说,这七户干脆由我们仨包户动员,你们俩各认两户,余下三户归我,怎么样?

全友仁没意见,并让甘三爷先挑。甘三爷虽不情愿,也只好翘着胡子挑了两户。全友仁便挑了两户跟他家有点沾亲带故的人家,其中一户便是张老四。

全友仁先去了另一户沾亲的人家。这户人家床上长期躺着病人,先前是公公卧床不起;公公走后,丈夫又得病卧床,儿媳妇和婆婆是家中劳力,收入保病人,一直吃低保。女人压低声音告诉全友仁,不瞒你老叔,你和我婶不在家时,我去你家老井挑水,你家大宝和秀子很少收我钱。

全友仁掏出六张百元钞票递给女人,说,我先借给你,回头去交了吧,什么时候有,什么时候还。

之后,他又去了张老四家。好话讲了一屋子,张老四死活不愿,反反复复说,就是吃你们家井水习惯了。

全友仁劝他,四哥,井水含杂质,然子妈、甘三爷还有你都得了同样的病,很可能与吃井水有关,还是吃自来水安稳。

全友仁激他,你大侄子说了,等自来水通了,谁去我家老井挑水都要多交钱,三块钱一担。

张老四说,交就交,你回去问问你家大宝和秀子,我有没有依仗亲戚关系少交一担水钱!

全友仁问,要是老井被封掉,四哥怎么办?

张老四说,怎么会呢?谁会封你们家的老井?我早听说过,那古井是文物,受法律保护!

全友仁只好无功而返。

仨人碰头时,甘三爷的话酸不溜秋的,他说,我包的那两户都说宁愿吃老井水,宁愿出钱买井水,也不想吃自来水,说交安装费事小,以后每吃一滴水都要花钱,太不划算!算逑,我再也不想热脸蹭人家冷屁股了!

甘新嘟哝说,我包的三户里,也有同样的情况。

全友仁沉吟片刻,对甘新说,让自来水公司如期通水,只要一通水,我三天内就封井!翌日,他起了大早,特地去了一趟县文物局,咨询封井事宜。文物局领导决定特事特办,同意采取“封井保护”措施。

通水的第二天,全友仁即在老井旁出示了一块黑板大的硬纸壳,上书“广而告之”一则:鉴于甘冲自来水已通,井水杂质超标,经县文物部门同意,故自明日起,封井停用。给大家带来不便,还望见谅。署名:全友仁。

第三天,全友仁叫来刘大宝,翁婿合力将一块沉重的四方蛮石架在老井的井栏上,将井口盖得严严实实。

于是,甘冲自来水安装率达百分之百。

四

全然领着媳妇、俩孩子回甘冲过的年。临走前,镇长特地来看他,刚好被甘新遇见,全然遂邀请甘新来坐陪。原来,镇长是全然大学同学。从镇长口中,甘新得知,出巨资为甘冲接通自来水的人是全然,镇里应全然请求,只出面做了一些协调工作。镇长还口头表扬了村委会和甘新。

镇长说了,春节后,政府就将落实“村村通”工程,希望甘冲早做准备,超前修整路基,争取尽快打通水泥路。

全然要赞助。镇长说“村村通”工程是国家惠民政策项目,上面有专项资金,镇财政拼盘配套,无需个人赞助。

为了修路,村里依然指定甘新专门负责,临时聘请甘三爷和全友仁协助他做好动员、协调和监督工作。

按设计方案,村内道路需要裁弯取直,那被封的老井恰好落在路中。全友仁赶紧请来文物专家,协调古井遗址保护工作。最终,设计方修改了方案,道路在古井旁划了一道厚实、流畅的弧线,远远望去,粗犷的线条勾勒出的玩意,挺像弥勒佛祖的大肚脐。之后,全友仁请人做了石雕护栏,立了石碑,将甘三爷亲自捉刀的古井来龙去脉和封井缘由刻录碑上,供后人观瞻。

路面合拢那天,全友仁让老伴备好酒菜,他要请甘三爷来家小酌。

甘三爷说,应该我请你啊,老伙计。

全友仁说,应该我请你。一来我俩为甘冲连着忙完两件大事,往后可能没什么大事要我俩出面了,所以,我请你来喝顿散伙酒;这二来,我家那口“嘉靖”老井是方便了甘冲人几百年,可又害了不少甘冲人,包括你甘三爷,也包括我家老奶奶,还有张老四他们。老井算是彻底断在我手里,毕竟那是祖上留下来的脸面,我这心里啊,像丢了孩子似的难受!因此,我请你来喝顿谈心酒。说着,他的两眼渐渐濡湿。

甘三爷眼圈也跟着红了。

全友仁揉揉眼窝,说,来,哥俩干一杯。

连干了五杯,甘三爷眼巴巴望着全友仁问,老伙计我问你,你是不是早就晓得你家然子要给甘冲接自来水?

全友仁用力抿抿嘴巴,颠颠脑袋,说,我要早晓得,不是人!早晓得我就不会去北京呆上一年,更不会让大宝和丫头帮他收井水钱。我是回来后,实在受不了那些憋屈,才逼着然子说出来的。不过,还是然子想得周到,干得不错!他收来的井水钱全部投到了自来水工程里,那几个钱也不过是他总投资的百分之一,他的用意是,整个工程,大伙儿多多少少都出了钱,都有份,所以啊,大伙儿也不必觉得亏欠他的人情了。

然子用心良苦啊!甘三爷往口中扔了一粒花生米。

是啊,为收井水钱的事,先前我也不理解,气头上把他骂得狗血喷头。全友仁也拈一粒花生米,褪了红衣,丢进嘴里,细嚼慢咽。

你中途晓得了,可还是瞒着我们。

然子不让说啊!要不然,能不告诉老伙计你吗?

一定要为然子立块功德碑。

千万别立什么功德碑,然子不让。他说了,倘若要立功德碑,得把所有出过钱的人名字都刻上,那要多大的碑啊,还是免了吧。

狗日的然子!

你是骂然子还是骂我呢?不厚道啊。

谁害得我差点瞎了眼、昧了良心我骂谁!

不说了,划两拳吧?

来,早就想赢你拳了。

两只暴筋的老手握在一起。

伸手到!

好就是两!

握着的手又迅速松开,同时出手——

哥俩好啊!

宝一对啊!

……

朗朗的划拳声化成阵阵乡风,在静谧的夜晚飘得老远。

作者简介

黄在玉,安徽芜湖繁昌人,安徽省作协会员。作品散见《传奇·传记文学选刊》《阳光》《延安文学》《雪莲》《作家天地》《北方文学》《辽河》《当代小说》《短篇小说》《四川文学》等刊。