发布时间:2022-11-29 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

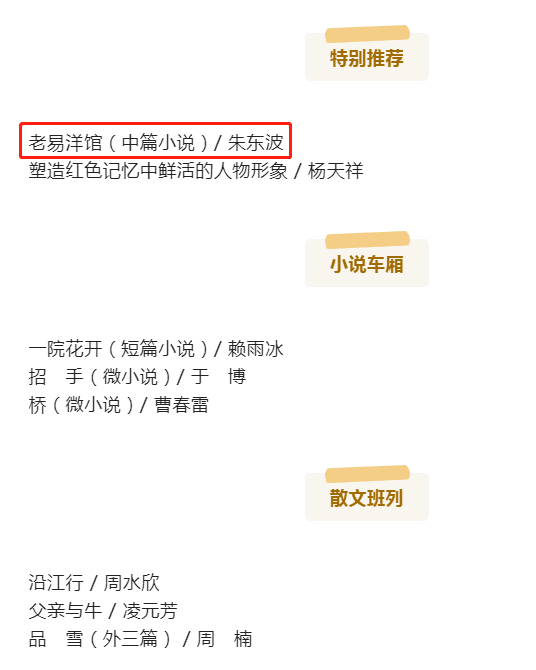

日前,我省作家朱东波中篇小说《老易洋馆》刊发《中国铁路文艺》2022年11月刊。

作品欣赏

老易洋馆(节选)

朱东波

上

“啥子是好地方?好地方不是风景好,也不是山好水好,是人心厚道。”老易陪食客聊天时,总爱这样说。黄石鼓镇上,大凡有些脸面的人请客或作喜东,都是去老易洋馆!洋馆是小镇人推崇老易、对他的饭店由衷的美称。老易做得一手好菜,川湘两广京津沪,各路菜肴任你点。

老易,四川人,十三岁时,因争夺一分四厘山坡地械斗,一家六口人死了五口。爹临咽气儿时让他快逃,永不要再回他们的穷山窝;那是一个泼了墨的黑夜,他终生难忘。逃离家乡后,老易一路乞讨着四处漂泊,可谓九死一生。十五岁那年,他被孙传芳的队伍裹了壮丁,连长见他枯瘦如柴,连杆枪也拿不动,就皱着眉头问他会干啥?除了饿还是饿,老易连想也没想,就说会做饭。连长笑了,就让他去了后厨打杂。由于嘴甜手巧,加之脑瓜好使,一年后,老易竟混了个勤杂买办的好差事。有一年队伍过湖北,老易在汉口采买时,嗅着街头各种诱人的食香,突发奇想,于是就挑了一家像样的餐馆,点了三道最贵的特色菜,然后对掌柜的说:“这几样菜,我给你三倍的钱。只是我有个要求,得让我看着做。不过,也请你放心,我不是此地人,队伍明日就开拔。”掌柜的见他全副武装,外面还候着几个勤务兵,就转了转眼珠,含着笑说:“明白了军爷,包您满意!”接着,就亲自领着老易去了后厨。老易不紧不慢地瞅着,点滴不漏地用心问询、默记,然后独自回包间,将那三道菜细细品味。再后来,每到一地,老易都如法炮制,从连长到营长、旅长、师长,最后到大帅,谁吃的菜,都是他最先享用过,然后才模仿着做的。就这样一路走过来,老易最终成了军界的名厨,孙大帅的掌勺。

可是,老易并没忘形,他的心灵透着呢!快三十岁了,一直不成家,就是没瞅准落脚的地方。时局纷乱,道上的事朝夕难料,初始的想法,小时候的悲苦,他一刻也没敢忘。北伐开战不久,队伍途经皖北,大平原陈铺千里,良田如海,一处处的村庄与集镇,宁静、祥和地散布其间。老易见了,心都要惊得跳出腔子了。闻着厚土青苗的芳香,再想一想故乡的穷山恶水冷石头,老易的眼角洇了泪水——乖乖,还有这样子好的地方!

帅府驻扎黄石鼓,老易就打定了主意。进街市采买时,他随处留意,见这座平原深处的小镇,熙攘的人众步履闲散,目光平静和悦,不提不防,问询互答之间,乡风温润醇厚,沿街店铺、作坊里的一些掌柜与各行业的能人巧匠们,不但交易谦和,而且口音也很杂,山南海北的都有……老易仰头眯了眯眼,心里赞叹道:真是个留人的好地方!

很快,老易把五条街就都混熟了,特别是镇上的几处饭店。

半个月后,又是个逢集,等食料采买齐了,老易像往常一样,指使勤务兵先送回东街的帅府,独自就去了西北街遛弯儿。他先买了足够几天吃的干粮,又去成衣铺子里,买了身家织布的劣等衣服,打个小包裹夹在腋下,然后从街西口,随一些赶集歇凉的人走进老松林。书场子里,围了好多听大鼓书的。其间,老易悠闲地边听边溜达,稍晃几晃,一漫西北就转进了青纱帐。当天下午,大帅府闹翻了天,荷枪的大兵们,黄蜂一样满街乱窜,却始终没能找到老易。晚上,因吃了败仗,形势吃紧,孙大帅的队伍连夜北撤了。老易在高粱地里整整窝了四天四夜,第五天才溜出大马湾,去三娘集、猴寺集、王老人集,潜踪缩影,游弋了十多天,才蓬头鬼似地转回黄石鼓。

进西南门的时候,老易腋下夹了根讨饭的棍子,弓着腰,踢里塔拉地走。那年头讨饭的多,没谁注意他。从西街一路斜歪到东街,看看快到麻五饭店门前时,老易的腿儿开始打抖,浑身颠颤,然后拧几拧、扭几扭,一头就栽了下去。

街上的人止了脚步,围上来。卖粉子馍的歪筐扯着娘娘腔大声说:“这要饭的可能是饿晕了!快弄些稀的来,我这有膜。”说着,歪筐放下馍筐,赶紧捏出一张粉子馍;麻五媳妇范大脚,一手端半碗稀饭,一手扒开人群,蹲下身子,搬起那人的头正要喂饭时,突然惊叫了一声:“我的娘吔!这不是易长官吗?他这是咋回事?”周围的人一阵唏嘘,歪筐说:“是,是,可不就是他!”——大家都认出来了。范大脚丢了饭碗,一边揽着老易的脖子,让他靠在自己的怀里坐着,一边歪过脸紧着叫道:“易长官?易长官?”老易缓缓睁了眼,弱弱地说:“范大姐,我病喽!”范大脚听了,扭头大喊:“麻五,把小后屋那张床收拾一下,快点!”老易的头动了动说:“范大姐,我可能不行了!快把我放下,身上脏。”“说啥呢?——兄弟!”范大脚突然扬起脸,“来,各位街坊,搭把手,帮忙把他抬小后屋里去。”于是,众人弯腰伸手,簇拥着把老易抬进了饭店后面的小杂货间里。

麻五阴着一张麻脸站在当院里,等范大脚安置好老易出来,麻五说:“大脚,你这是弄啥呢?他要是死在咱这里咋办?”范大脚说:“放屁!麻老五,你还是个站街头的男人吗?还不快去请先生——救人!”麻五疑迟了一下,但还是转身去了。平常时候,五大三粗的黑麻五往街头一站,那也是个人物,很霸气很威风的。只是一到媳妇面前,他立刻就降了副官。

松鹤堂的大先生来了,把了脉,不大会儿就笑着走出来说:“五掌柜,无大碍,只是外感风邪,不需用药,熬碗姜汤,发发汗就过来了。”果然,灌了姜汤,发了汗,天笼黑时,老易就能坐着叙话了,并且还跟麻五一起吃了碗稀饭。

没过几天,人们就看见,一身新厨行头的老易,竟然光鲜鲜地站在了麻五的灶台上。那可是名声赫赫的军厨啊!消息瞬间传遍小镇,来看热闹的人,把麻五饭店前围得像戏台口,朱乡长,马街,带着一帮商会儿、乡约等头面人物,率先开了首桌。老易亮开式,摇锅晃铲,转盆飞碟,泼彩油盐酱醋八大味,如同变戏法一样,沙拉叮当一阵响,齐活,引得围观的人众连连喝彩。后来,街上的人夸大邪乎说:那天早上,三里外都能闻到老易的饭菜香,听得到老易的那一声喊:“要——得——!”

自从来了老易,麻五饭店就像锅底的灶膛一样红火起来,周边方圆被传的风生水起,各地名流、人物,纷纷慕名而来,终日里食客盈门,热闹非凡。没过三年,麻五就发财了。但是,麻五两口子也没有亏待老易——早先,两人的想法是留住老易,不但让老易吃好喝好住好,还要全家老少像佛一样的敬着。这一切,老易都坦然接受。只是够一季了,两口子亲自到后堂给老易包佣金时,老易却拒绝了,并哈哈大笑说:我吃的好,住得好,心情好。要钱做啥子嘛?不要。不要。你二位放心,救命之恩,一生相报,你们就是赶我走,我也不会走的!以后,积攒点儿钱,就用来搞一搞咱的店面吧。

可是,有钱以后,麻五两口子并没有翻修扩建破旧的店面,而是倾其大半,在临近的北街上盘下一处四合院儿,还把院里的老房子都翻修一新。等收拾停当了,麻五两口子才告诉老易,让他去看新家。老易愣住了,“啥子家?我要啥子家?那是你们置办的家当。”范大脚说:“老易兄弟,没有你就没有麻五俺两口子的今天。”“不对,不对头!”老易说,“我没来前儿,你们照样儿过得好。是你们救了我的命,不嫌弃我这外乡人,收留了我,一家人一样;除了这份儿安稳、这个家,我啥都不要。”麻五说“说啥呢兄弟?咱有福同享。”老易说:“这不合道理。”范大脚说:“这合情,也合理。老易兄弟,你如今是咱黄石鼓的人了,要落地生根就得有个家。再说,这家也是你自己辛辛苦苦挣得。”“要不得!要不得!”老易摇着头连连摆手。范大脚生气了,把杏眼一瞪叫道:“老易,你都三十岁了,还想飘到啥时候?你要是不成个家,我咋安心留你!?”老易突然就卡壳了,愣着眼僵在那里。店门前围了好多端着碗吃早饭的街坊,大家听得明白,无不对麻五两口子挑大拇指,跟着你一言他一语地都上前劝说。看看老易依然塌着眼皮,没有丝毫要起身的样子,范大脚急了,突然嚎道:“关门——停火!生意不做了。老易,你今儿个要是不去,咱就散伙!散——伙!”

最后,老易拗不过,只好去看了麻五两口子为他置办的新家。当天中午,饭店不对外经营,自家摆了五桌席,恭请街坊、好友,以及镇上的人头、人物。开桌前,受麻五两口子委托,朱乡长申明了新置的四合院儿,是用三年的佣金所购,系老易私产。教私塾的大先生执笔,写了文书字据,街长与两处邻居等八位证人都摁了指印。老易流泪了,拱着双手说:“诸位高邻,诸位亲人,从此以后,我,生是咱黄石鼓的人!死是黄石鼓的鬼!……”在座的人听了,无不感慨,大家开心地说笑,开怀地畅饮,直闹到大傍晚才作罢。散席的时候,朱乡长含着笑说:“老易,你还要敬我一杯酒来!”老易连忙站起身说:“要得,我敬乡长!”“知道为何要敬这杯酒吗?” 朱乡长问。麻五两口子一起看着老易笑,老易说:“都是好事情,不晓得是哪一条。”朱乡长哈哈一笑道:“你慢慢想吧!”

不几日,由朱乡长做媒,就给老易订了亲,是康桥口康乡绅的小闺女,老门大户,家道殷实,还是出了名的小美人儿。老易喜不自胜,是一百个满意。很快,麻五、范大脚就请朱乡长张罗着去过了礼,合了婚期。临近大婚的前一天正午,范大脚领着一帮人,嘻嘻哈哈地正给老易布置新房,突然有人慌慌张张地跑进门,喊范大脚,说是麻五出事了。范大脚一惊,说麻五能出啥事?来人说:“麻掌柜是在灶台上炒着菜突然倒地的,先是满地翻滚,浑身抽搐,后来抽着抽着就不动了……快回饭店看看吧!”听了这话,范大脚和老易发了疯地往回跑。饭店里围了好多的人,麻五静静地躺在后屋的床板上,松鹤堂的大先生拎起药褡裢,披挂到肩上,慢慢地站直了身躯说:“麻掌柜得的是紧症——绞肠痧。”接着摇摇头缓缓地说:“准备后事吧!节哀。”范大脚听了,眼前一黑,咕咚一声倒在地上,人事不省;老易先是愣了愣,接着嗷的一声扑倒床上,抱住麻五放声大哭……

麻五死了。发丧之后,一连好几天,整条东大街都沉在悲戚戚的氛围里。出了这么大的事,老易的婚事也就自然地撂下了。要说因为这事,婚期拖上个十天半月,也在情理之中,康家能理解,只不过重新合合婚月,另择个吉利日子。可一个月过去了,两个月过去了,老易竟不再提那个茬,每天除了忙饭店的活,没事时,就一个人坐那里,愣着眼,心事重重地发呆。时间拖久了,康家人老不见动静,就来找乡长。这其间,朱乡长也叫范大脚问过两次,可老易闷葫芦一样,老是不说话;问急了,就软踏踏的三个字——再等等。朱乡长明白,因麻五的事,老易心里不痛快,也就没逼他。可现在康家找上门来,再也不能拖了。朱乡长是媒人,不管咋安排,总得给个说法。再去见范大脚的时候,朱乡长不由得叹息:才两三个月的时间,这范大脚,原先风火伶俐、爱说爱笑的一个女人,现在却变得眼神木讷,形容憔悴,活像霜打的枯树。朱乡长说明来意,范大脚就把老易喊到后堂子里说:“兄弟,我催你多少回了,你老是不长不矬的,还叫乡长一趟一趟的往咱这跑!你今儿,无论如何都得给人康家回个话,事儿该办了!”没想到,老易竟点点头开口了——“姐!你先去前屋,”他说,“我跟乡长有几句话要说。”范大脚云里雾里地看了老易一眼,不知他要干啥,但还是疑疑惑惑地去了前街。朱乡长心里也疑疑惑惑的,轻轻走到老易跟前说:“这里也没外人,老易兄弟,有啥话你只管说。”老易喉结上下滑动着咽了口唾液,慢慢抬起头说:“乡长,我要退婚!”“啥?!”朱乡长一愣。“这婚必须退,不能结了。”老易又强调说。朱乡长很是不解,就轻声地问:“你这是为啥?”“乡长,”老易直视着朱乡长的脸说:“我结婚成个家,容易。可范大姐咋办?这三四个娃儿跟她这个家,咋办?”“那——你想咋办?”“这个家不能塌!我想把它撑起来。”“那,这也不犯戗,你结婚成了家,一样可以帮大脚撑起这个店面。”“不一样,那就是两个家,两条肠子。”“那你打算咋办?”“我想‘入赘’,让范大姐‘招夫养子’。”朱乡长脑袋一蒙,沉吟了好长一段时间才说:“这是个大麻烦。”但他还是在心里暗暗赞叹,“这老易——是条汉子!”于是皱了皱眉问:“这事儿……你可想好喽?”老易的眼突然放出光来,“想好了,雷打不动。乡长,您把好事做到底,拜托您——到前边儿给五姐过个话!”说完,就趴在地上给乡长磕了个响头。

范大脚听了乡长过的话,烫了脚似的跳到院子里大叫:“他放屁——!”然后,跑到堂屋门口指着老易骂道:“你是个畜生吗?你五哥才走仨月,我可是你姐呀!你让我作孽拆散你的婚姻——掘坟扒庙吗?到时候让我落个万人骂——怨驴不走?还是磨不转?”蔫了多日的老易突然回了爷们的骨力,话像钢钉一样从后堂屋里砸出来:“我这辈子谁都不要。就娶你——!”“狗日的——老易!你想剥我的脸吗?你恶囊我范大脚?你收拾收拾——给我滚!有多远滚多远!”这时间,前街口已是围得人山人海了。老易大踏步地走出来,到前街的案子上操起一把雪亮的切菜刀,几步转回范大脚跟前。众人一阵惊呼,只听嘡啷一声,老易把刀扔到范大脚脚边,大声叫道:“我不会走。想赶我走,除非你杀了我!”“你想死?”范大脚二目圆睁,她被激怒了,抓起地上的刀,怪叫道:“老易,我砍死你个狗日的!”老易站直了,挺挺脖子说:“随便——,你砍吧。”看看要出大事,人们抢进院里来,纷纷大声地劝解。范大脚急疯了,举起菜刀就劈,老易仰着头,眼都不眨。又是嘡啷一声,范大脚把举起的刀又摔回地上,沙哑地嚎道:“我是你姐!我是你姐呀!你逼我死吗?”然后一屁股坐到地上,拍着菜刀放声大哭——“麻五哇——你个短命鬼,你咋非要死呀?!”

好街坊、好姐妹都来了,大家纷纷围着范大脚,陪她哭泣,垂泪,一个个绞尽脑汁地搜寻些解锁的话,宽慰着,解劝着,说不看死的为活的,日子还得过;老易是好人,有了他,孩子们也有依靠;难得的好人……好一阵子,才簇拥着把她扶进堂屋里。

坐到床上的范大脚,一边涕泪横流地数说着,一边皇天亲娘地嚎哭,人都哭变了形,直哭得让人心焦麻乱。

打那一刻起,从没哭过的范大脚,仿佛被谁捅了哭穴,就那样一个劲儿地哭了骂,骂了哭。解劝她的好姐妹轮换着,一波一波的来去,可却总是没办法让她住声。渐渐地,解劝的人就越来越少,最后,都各忙各的去了,便不再来。老易不管也不劝,照旧该干啥干啥。每日里,开火上灶,指使孩子们打下手,照应食客,迎来送往,该说说,该笑还笑。可到了第三天晚上,老易再也笑不出来了——范大脚不住声地一连哭了三天三夜,老易让孩子们给她送的每顿饭,她都没吃。听着越来越弱的哭声,老易撑不住了,傍晚儿就早早收了生意,上了板门。然后,他疲软地来到后堂屋里,轻轻蹲到范大脚面前说:“姐,你不要哭喽,从此以后,我不再逼你喽,你只要不赶我走,能让我在这儿干活就好!”范大脚真就停了哭,也许是哭够了。她先是冷冷地看了老易一眼之后,整个人,突然地就现出和软来。接着,她缓缓下床,沓了鞋,温情地携了老易的胳膊,扶老易在板椅上坐下,说:“老易,你先坐这,等我一下。”然后摇摇晃晃地走出门去。老易一阵诧异,木木地望着门外。不一会儿,范大脚就领了四个孩子来,一进门,都齐刷刷地跪到老易面前。范大脚指着老易说:“听着,从今儿以后,他就是你们的爹!”老易慌的赶紧欠身去拉孩子们,范大脚说“你坐好——别动!”声儿虽羸弱,但老易感觉得出分量,就又坐下了。“老易,你是个好人!”范大脚说,“一个囫囵人,能不嫌弃俺拖儿带女的寡妇,我咋对得住你?”说完,眼泪又热辣辣地流出来,她用从未有过的神情看了一会儿老易,突然软软地跪了下去。扑通一声,老易也跪下了,嘴里喊了一声“姐——”张开双臂紧紧抱住范大脚,呜呜大哭。范大脚把脑门抵在老易的脑门上,静静地说:“老易,我再也不是你姐了!——这以后,你就叫我大脚吧。”

没有仪式,连一挂炮仗都不让放。老易就顺着范大脚意思,不声不响地跟她过起了日子。

……

作者简介

朱东波,原名朱东坡,安徽利辛县人,在《安徽青年报》、《新安晚报》、《飞天》、《天池》、《百花园》、《安徽文学》、《清明》、《中国铁路文艺》等刊物发表散文、散文诗、诗歌、小说作品多篇,并获第二届安徽小说对抗赛铜奖、《安徽文学》小说年度二等奖、安徽作协中长篇小说扶持工程中篇二等奖等。