发布时间:2022-01-13 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

|

期刊名称 |

发表期数 |

作品名称 |

体裁 |

|

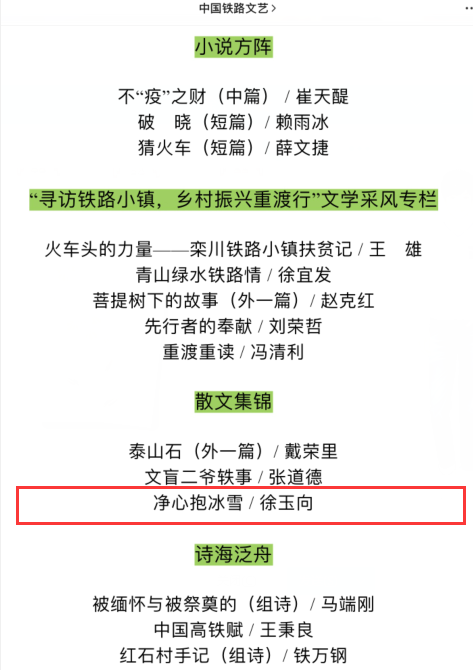

《中国铁路文艺》 |

2021年第2期 |

净心抱冰雪 |

散文 |

|

《火花》 |

2021年第3期 |

金木苍凉 |

散文 |

|

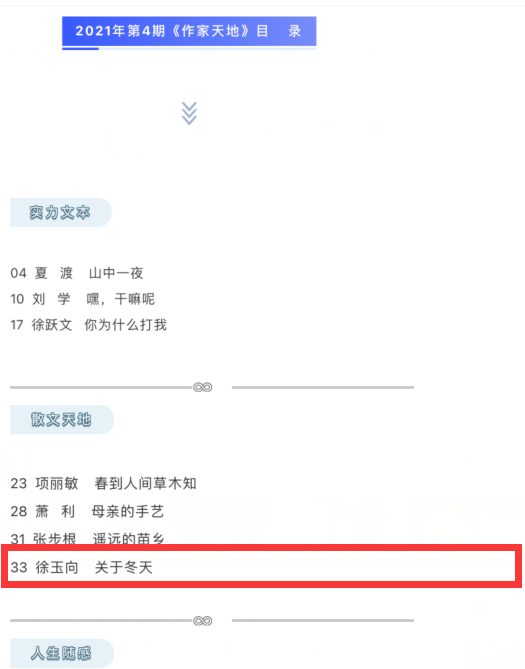

《作家天地》 |

2021年第4期 |

关于冬天 |

散文 |

|

《中国作家网》 本周之星 |

2021年第11期 |

烟火探微 |

散文 |

|

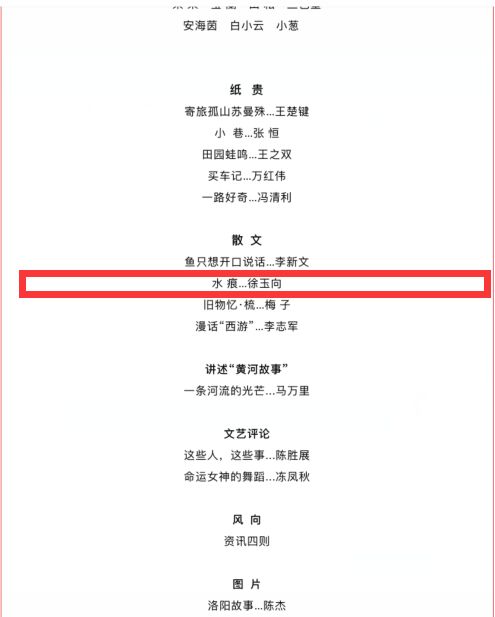

《牡丹》 |

2021年第4期 |

水痕 |

散文 |

|

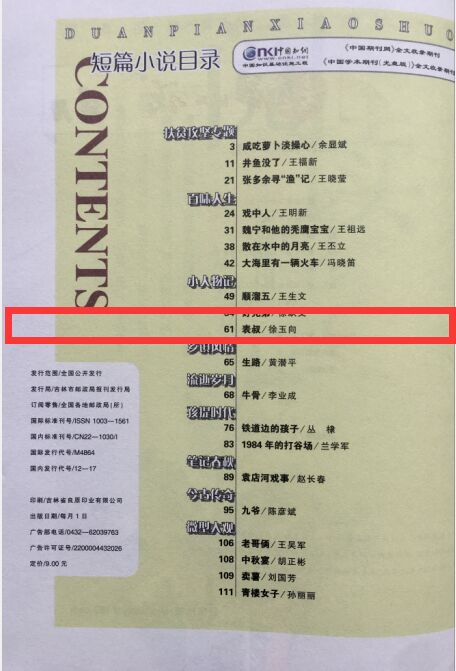

《短篇小说》 |

2021年第4期 |

表叔 |

小说 |

|

《奔流》 |

2021年第4期 |

看取星光逐水来 |

散文 |

|

《散文诗》 |

2021年第5期 |

看取星光逐水来 |

散文 |

|

《太湖》 |

2021年第3期 |

无如挂碍 |

散文 |

|

《火花》 |

2021年第6期 |

人间烟火独微如 |

散文 |

|

《中华文学》 |

2021年第4期 |

无缘缘 |

散文 |

|

《火花》 |

2021年第8期 |

灯影里的壁虎 |

散文 |

|

《躬耕》 |

2021年第9期 |

秋天的记忆 不识春光四十年 |

散文 |

|

《延河》(下半月) |

2021年第10期 |

小五 |

小说 |

|

《厦门文学》 |

2021年第10期 |

野塘籍春草 |

散文 |

|

《北方作家》 |

2021年第6期 |

手边上的光 |

散文 |

|

《石油文学》 |

2021年第6期 |

长取新年续旧年 |

散文 |

|

转载入选 |

|||

|

《杂文月刊》 (文摘版) |

2021年第7期

|

土狗 |

小说 |

|

《2020中国精短小说年选》(精短小说杂志社) |

2021年 |

回家过年的鞋子 |

小说 |

|

《思维与智慧》 (文摘版) |

2021年第36期

|

田埂的底色 |

散文 |

作品节选