发布时间:2023-11-04 来源:安徽作家网 作者:安徽作家网

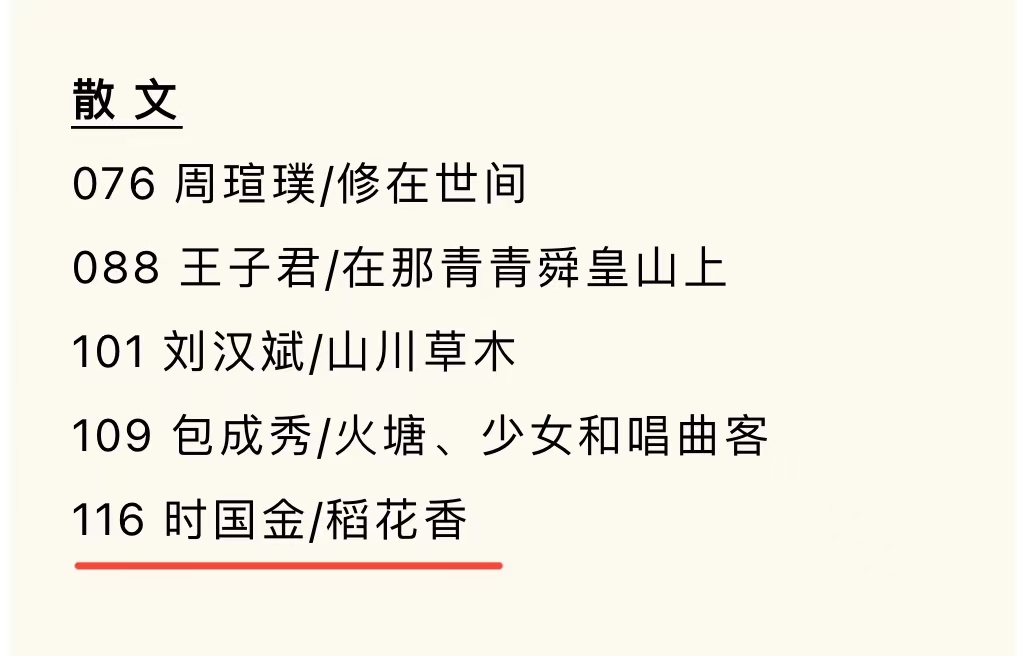

近期,我省作家时国金散文《一棹轻舟渡春风》发表于《文学港》2023年第8期;散文《看不厌的城》发表于《安徽文学》2023年第8期;散文《水乡女贞树》发表于《青年文学》2023年第11期;散文《稻花香》发表于《朔方》2023年第11期。

作品欣赏

作者简介

时国金(笔名清祺),中国作家协会会员,中国散文学会会员,宣城市作协主席。作品发表于《钟山》《青年文学》《清明》《中国铁路文艺》《安徽文学》《朔方》《文学港》《诗歌月刊》《西湖》《太湖》《青海湖》《散文百家》《江南诗》《人民日报一大地副刊》等报刊。有作品被《散文海外版》等选刊转载。散文集《此心安处是圩乡》由百花文艺出版社出版发行。