我的中国梦

浏览量:2053 | 上架时间:2023-01-16

那是一个物质生活依然清贫的年代。

当山外的电灯刚刚亮起,拖拉机和汽车声依稀闯入耳鼓的时候,我的家庭刚刚从大集体的狂热与奔波过渡到包干到户的小家庭生产模式。父亲不用提着二胡出去搞宣传了,母亲也不要日日去挑水库和上工来挣那些微薄的工分。刚刚经过大集体时代的山村百业萧条又百废待兴。而不能拒绝的是:春天快要来了吧,我低矮的老宅里似乎也刮进了一股希望的风:父亲的歌声慢慢多起来了,母亲脸上的笑容也不再僵硬。在墨水瓶和铁皮筒做成的简易煤油灯下生活的我们能够囤上一点粮食了,母亲也可以种上几畦菜地,虽然品种单调,可那些青菜那些豆荚,那些泥土里挖出来的山芋毛芋,吃起来都是朴实的香。

那也是一个我为了拒绝喝下漂着米粒的稀饭而常常挨父亲打骂的时代。我开始不懂事地宁愿被揍也要拒绝那些被我吃腻了吃怕了的山芋和毛芋,并因此获得偶尔吃上一顿干饭的“特权”。已经不记得父亲当年打在我身上的棒子落下的情形,以及曾经抽在身上的竹痕疼与不疼了,却永远记得那时候我的碗里好些次盛的都是米饭,而父亲母亲的碗里却是那些我不能下咽的山芋、荞麦和南瓜……

那时候最大的梦想就是能够吃上一碗香喷喷的干饭。而更大的更朦胧的愿景是:要是和我一样的普天下的孩子,都能每天吃上一碗香喷喷的米饭,那该多好啊。

那一年端阳临近的时候,屋前屋后的山上都弥散了草木的香味,石菖蒲和艾草的芳香也格外浓烈。而我也被时光推到了少年。

父亲和母亲依然起早摸黑地劳作。他们带着天边的鱼肚白出发,披了半夜的星光回来只为了一大家子十余人的口粮。我的祖父刚刚被平反,裹着行李去了那座遥远的大山里再次执起了他的教鞭。都说长兄如父,父亲的五个弟弟和嗷嗷待哺的我们成了他生活中不能承受的重:分配劳动,柴米油盐,上学生病都是父亲一手过问的。那时候我还不知道屈原,不知道伍子胥,不知道粽子和雄黄酒,不知道“五月节”就是端午,更不知道那些与端午节有关的种种文化和传说,却十分顽强地记得了母亲许给我的一句诺言:今年的五月节,给你吃一个鸡蛋。那时候鸡蛋是有的,家里养着两只会在草地上扒食会咯嗒咯嗒叫得诱人的母鸡,它们总会时不时地产下两只蛋来。可是那些鸡蛋却只够拿到山外换一些生活必需品,或者被挑着货担摇着卟咚鼓偶尔进山的零货郎变成了母亲手中的针头线脑。

我就等着那个在梦里遇见过好多回的鸡蛋呢,还有父亲许诺我的等那个夏天一结束就送我去上学的日子。端午节的前一天,我的窑匠父亲停了手中不知连续折腾了多久的黄泥巴,一大早出了门,到傍晚时分才带了一斤白肉满面红光地哼着小调回来。令我惊喜的是,父亲竟然还带回来一本小学一年级的语文课本:用油纸裹着,书页崭新,散着书香的封面上画了一束金黄的稻穗;一付手扶拖拉机冒着白烟,坐在驾驶座上头裹毛巾的老农一如神采飞扬的将军;一颗玲珑的卫星拖着细长的轨迹在空中画出了一条优美的弧线。

令我如愿以偿的是:过完了端午节和随之而来的那个夏天,我背上了母亲亲手缝制的书包带着父亲送我的那本书上了学。而和我同时代长大的两个家境更穷的小伙伴却没上得起,不知道在村口老柳树下的那块大石头上望着我上学的背影哭了多少回之后,他们背起了家伙箩,跟了村里的老木匠出了远门。

就在那一年,父亲的两个弟弟却因为身体不好相继住了院。这使本就十分拮据的一大家子陷入了困顿。那一年冬天的雨下得拖沓,下得山上的松树柞树枫树杉树和毛竹的枝头都挂满了长长的冰棱。母亲说,那叫“冻雨”,在极冷的气候里才会有。父亲的两个弟弟终于没能够熬得过病魔的侵袭,一前一后在那个冬天里离世了——那束端午节被母亲插在老家门楣上据说能辟邪和驱魔的艾草,也没能救活他们。

那一年的我悲喜交加——喜的是我实现了捧上书本走进学堂的梦想;悲的是我平生第一次对疾病和死亡产生了无与伦比的恐惧。

我因此多了一个梦想:要是人世间没有贫穷和疾病,要是我们的肺结核病人都能买得起利福平和异烟肼(这两样都是如今能随手买到的抗结核药),要是基层农村医疗卫生状况能发展到方圆十里地都能够招呼到医生,要是所有的孩子到了该上学的年纪都不会辍学,那该多好啊。

后来,我考上了一所医学院校。在千里之外的那个城市里,我坐在教室里苦学,实验室里透过显微镜望见了更加细微的世界,我在后花园昏暗的路灯下夜读,在排着长长队伍的礼堂里端着搪瓷缸匆匆咽下用一张张粮票换来的饭菜。我在陌生的城市里寻梦,只是为了克服人世间给我留下了伤痕的贫穷和疾病。

学医的第二年夏天,远在家乡的舅舅忽然给我拍了一份电报。内容是家乡的小镇子上开通了第一部程控电话。那一刻,我竟是不能遏止的百感交集,尽管那时我还没有弄清楚“程控”这两个字的含义。记得当时的我几乎是飞着跑出了学校,在两公里外的市邮政局那个红色的电话机旁排了近半个小时的队伍,平生第一次拨通了通往家乡的电话。

故土难离,故土难离。有谁能够体会,那一刻远在他乡的学子是何等的思念故土啊!

喜讯不断地来了。舅舅告诉我,老家通上电了,大伯家的堂弟买了摩托车了,曾经打断过我的手指的打稻机装上了电动机再不用脚踩了,从小就被认为有出息的黑皮兄弟带着几个人在深圳开公司了,住在村头的儿子在外搞装修的老八家也扯上电线装上电话了,惹得一村子人都挨着个儿借他家的电话打,李老八家的电话线像是着了火、李家婶子一个劲儿捧着个笑脸为人端水烧茶不亦乐乎。

——那时候的梦想,是能够拥有一部可以播出一串号码的程控电话,是能够不断得到来自家乡和亲人的消息。

再后来现实离梦想也越来越近、越来越令人欣喜了。这不,老家的盘山公路通车了;沉默了几千年的石头也能卖钱了;山里的茯苓、蘑菇种植成了规模;茶叶、猕猴桃成了畅销品牌;人们先是有了黑白电视和移动大哥大;后来是BB机、手机、摩托车;漂亮的小洋楼建起来了,人们的腰包鼓起来了,餐桌上的菜肴日渐丰富,家庭宽带都接上网了,彩色的液晶屏幕上闪烁着世界每一个角落里的讯息;跑运输的小卡车突突欢叫,小小的集市上人头攒动,好一派商业兴旺的景象了……

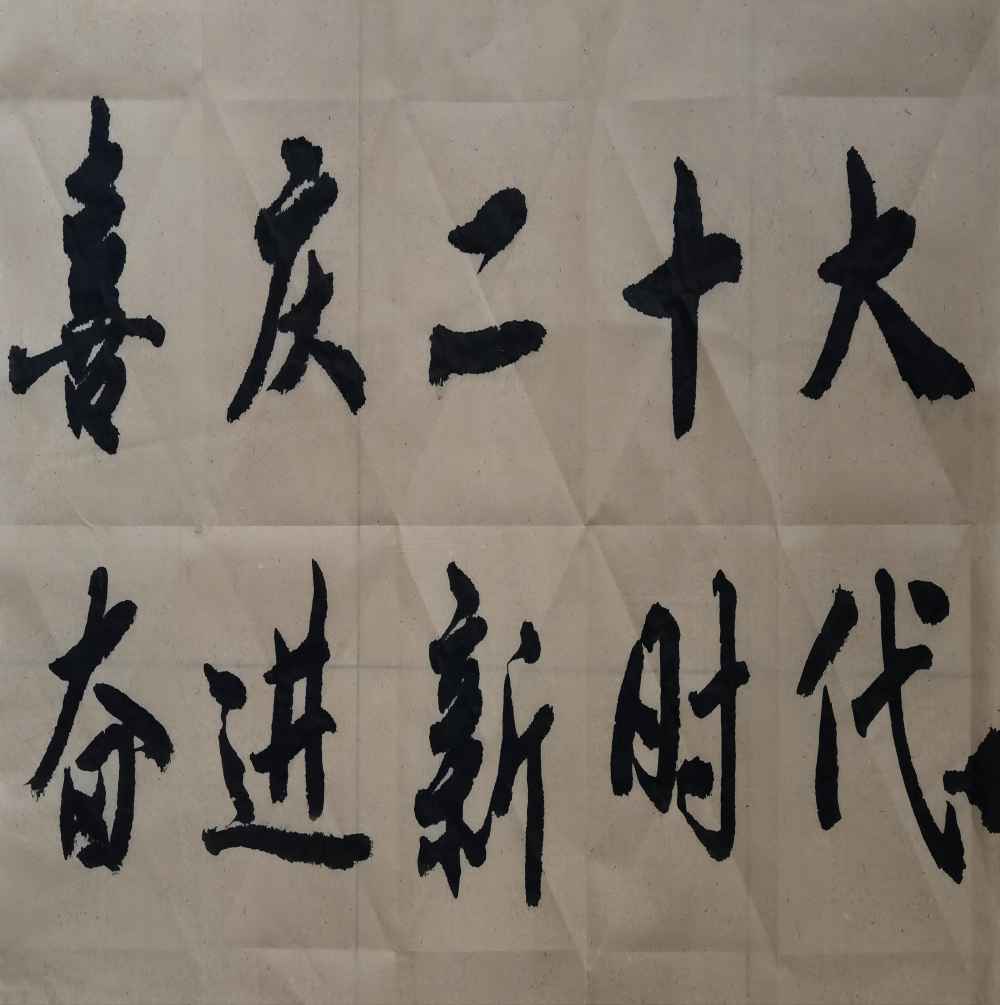

几天前,老家的堂弟进城来找我,一下子就带过来两袋土特产。我正怀疑他是怎么运过来的,他狡诘地朝广场的停车场努嘴——那是一辆崭新的帕萨特。堂弟说,这是他办厂子一年就赚来的。这些年老家人基本上都“发”了:三黑、阿牛、铁蛋在北京开了公司;春富这几年跑运输赚了最少七位数;五八弟兄几个把超市开到了上海;许家的二呆子这几年给人家做装修,一个单子能接十几万……而那些从我的童年到现在一直不息的梦想,早就悄悄地实现了:人们的生活小康了,孩子们再不会没有书读了,大家伙的口袋里都别上了移动电话,城乡医保终于实现了覆盖,功能齐全的村卫生室就在身边,农民看病也成了报销族了,多层次的医疗保障、基本公共卫生服务、健康文明生活方式走进了千家万户,那些带走许多人生命的疾病所引发的悲剧,变得越来越稀少了……更振奋人心的是:我们的大型计算机研制成功了,我们的火箭一次次上天了,我们的飞船在宇宙空间里对接了,我们的潜水器下到了七千米海底,我们的航空母舰也正在不断地“下饺子”,我的做了许多年的中国梦正一次次变成了现实,变得从未有过如此强大和满含期望了……

中国梦是什么?中国梦是理想,是追求,是千千万万个家庭共同的梦想,是我们每一个人珍藏在心底并为之默默努力和耕耘的期冀!